忙しい日々のなか、お祝いごとや特別な食事にローストビーフを用意したいと考える保護者の方も多いのではないでしょうか。しかし「子供にローストビーフを何歳から食べさせても良いのか」「安全に食べさせるにはどうすればいいのか」と悩む方も少なくありません。子供の健康や成長を考えると、食べ物選びには慎重になるものです。

本記事では、子供がローストビーフを食べられる年齢の目安や注意点、安全な与え方、家庭での工夫などについて詳しく解説します。保護者の方が安心して食卓にローストビーフを取り入れられるよう、わかりやすく情報をまとめました。

ローストビーフは子供に何歳から食べさせても良いのか

ローストビーフを子供に食べさせ始めるタイミングは、家庭によってさまざまです。成長や発達段階を考慮しながら、最適な時期を見極めることが大切です。

年齢の目安と判断ポイント

一般的に、ローストビーフは3歳以降が一つの目安とされています。なぜなら、3歳前後になると子供の消化機能が発達し、ある程度の固形物や肉を噛み切り、飲み込む力がついてくるからです。また、噛む力や消化機能には個人差があるため、年齢だけでなく成長の状況を見て判断することも大切です。

判断ポイントとしては、以下の点に注目すると良いでしょう。

- しっかりと噛んで飲み込むことができるか

- 乳歯がほぼ生えそろっているか

- 肉などの固い食べ物を食べても問題がないか

- 牛肉や他の肉料理を食べて体調を崩したことがないか

こうした点を日常の食事で確認し、無理のない範囲から少量ずつ取り入れることが安全です。保護者の方が不安を感じる場合は、かかりつけの小児科医に相談するのもおすすめです。

乳歯が生えそろうタイミング

乳歯は一般的に1歳ごろから生え始め、3歳前後でほぼ完全に生えそろいます。乳歯がそろうことで、食べ物を噛み砕く力が大きく向上します。ローストビーフのようなやや弾力のある肉をしっかり噛み切るには、前歯だけでなく奥歯の役割も重要です。

また、乳歯が生えそろっていない段階では、噛み切れずに丸飲みしてしまう危険性もあります。そのため、歯の成長具合や食事中の様子を観察しながら、食べやすい形状にするなどの工夫が必要です。安全に食べられるかどうかは年齢だけでなく、このような発達段階も大きな判断材料となります。

噛む力と飲み込む力の発達

子供の噛む力や飲み込む力は年齢とともに発達しますが、個人差があるため一概には言えません。2歳ごろまでは咀嚼(そしゃく)力が弱く、繊維の多い肉や大きな塊は苦手とする子が多いです。3歳を過ぎて奥歯が揃い始めると、徐々に硬いものも食べられるようになります。

しかし、急いで食べたり、うまく飲み込めなかったりする場合は、誤嚥(ごえん:食べ物を気管に詰まらせること)や消化不良の原因になりかねません。まずは少量ずつ、よく噛んで食べる習慣を身につけさせることが大切です。

消化機能の成長による違い

子供の消化機能は3歳ごろまでに徐々に発達しますが、牛肉などの赤身肉は消化に時間がかかる食材です。大人に比べて胃腸が未発達な年齢では、負担がかかることもあります。特にローストビーフは赤身の筋繊維や脂肪が残っている場合も多く、消化力が弱いうちは避けた方が安心です。

一方で、消化機能がしっかりしてくる3歳以降は、よく加熱されているものや薄切りにしたものを少量ずつ試すことができます。食後にお腹が張ったり下痢をしたりする場合は、まだ早いサインかもしれません。子供の消化の様子を見ながら調整していきましょう。

ローストビーフを子供に食べさせる際の注意点

ローストビーフは家庭でも手軽に取り入れやすいメニューですが、子供に与える場合は大人以上に注意が必要です。衛生面やアレルギー、加熱状態など、見落としやすいポイントを確認しましょう。

食中毒リスクと衛生管理

ローストビーフは調理方法によっては中心温度が完全に高くならないこともあり、生肉に近い部分が残る場合があります。このため、子供に食べさせる際には食中毒リスクに特に注意が必要です。牛肉にはO157などの細菌が付着していることがあり、加熱が不十分だと健康被害の原因になります。

清潔な調理器具を使い、調理前後はしっかり手洗いを徹底しましょう。また、パック詰めのローストビーフの場合も、開封後はできるだけ早く食べきることが大事です。万が一に備え、家庭で作る場合は中心までしっかり加熱し、子供用に薄切りや再加熱を工夫すると安心です。

鮮度や保存状態の重要性

ローストビーフは鮮度が落ちると食中毒のリスクが高まります。子供に与える場合は、購入した日や消費期限を必ず確認しましょう。食べ残しや長時間室温に放置したものは、細菌が増殖しやすくなります。

保存方法のポイントとしては、

- できるだけ早く冷蔵保管する

- 食べる直前に必要な分だけ取り出す

- 冷蔵保存は2日以内を目安に食べきる

といった点が挙げられます。特に夏場や湿度の高い時期は、保存状態に細心の注意を払いましょう。もし見た目や匂いに違和感がある場合は、無理に食べさせず廃棄することが安全です。

加熱の程度と安全性の違い

ローストビーフの美味しさは“ロゼ”と呼ばれる中心部の赤みですが、子供に与える場合は加熱がしっかりされているかどうかが重要です。特に中心部分が赤いままだと、細菌や寄生虫のリスクが残る可能性があります。

家庭で用意する場合は、中心温度が75℃以上になるように加熱することで多くの細菌を死滅させることができます。また、市販品を利用する場合もパッケージの表示や注意書きをよく確認し、心配な場合は再加熱してから食べさせることがおすすめです。安全を優先し、加熱の状態を見極めましょう。

アレルギーや体調不良への配慮

牛肉はアレルギー発症頻度は高くありませんが、まれに発症する場合もあるため注意が必要です。初めて食べさせるときはごく少量から始め、食後数時間は体調や皮膚の変化がないか観察しましょう。

また、風邪気味や体調がすぐれないときは消化力が落ちているため、無理に食べさせないようにします。家族にアレルギー体質の人がいる場合や、以前に牛肉で蕁麻疹が出たことがある場合は、事前に小児科医に相談しておくと良いでしょう。

少量から始める安全な与え方とおすすめの工夫

初めて子供にローストビーフを与えるときは、量や調理法、食べ方に配慮しましょう。楽しく安全に美味しさを体験できる工夫も大切です。

初めての場合の適量と目安

初めてローストビーフを食べさせる場合は、ほんの一口、5g~10g程度から始めるのが安心です。量が多すぎると消化に負担がかかるため、最初は少量にして様子を見ましょう。

適量の目安を表にまとめると、以下の通りです。

| 年齢 | 初回の目安量 | 様子を見ながら増量 |

|---|---|---|

| 3歳前後 | 約5〜10g | 問題なければ+5gずつ |

| 4歳以上 | 10〜15g | 最大20gまで |

様子を見て体調に変化がなければ、少しずつ量を増やしても構いません。いきなり大量に与えず、数回に分けて慎重に進めることがポイントです。

薄切りや細かくカットする工夫

子供が食べやすいように、できるだけ薄切りや細かくカットすることが大切です。薄切りにすることで噛みやすくなり、誤嚥やのどに詰まるリスクも減らせます。

さらに、下記のような工夫もおすすめです。

- 一口大より小さく切る

- フォークやスプーンで食べやすくする

- ほかの食材と一緒に和える

例えば、サンドイッチの具にしたり、野菜やご飯と混ぜて食べさせることで、咀嚼しやすく、味もなじみやすくなります。見た目を工夫して、子供が興味を持つようにすると、楽しく食事ができるでしょう。

調味料やソースの選び方

ローストビーフの定番ソースはわさびや濃い目のグレイビーソースですが、子供には刺激の少ない味付けが適しています。塩分や香辛料が強いものは避け、素材の味を活かすようにしましょう。

おすすめの調味料やソースは以下の通りです。

- うす味の和風だしベース

- プレーンヨーグルト+マヨネーズ

- トマトケチャップを少量

これらを一度にたくさんかけず、少し添える程度にすると良いでしょう。また、はちみつや甘いソースは1歳未満には避けてください。子供の好みに合わせて、無理なく食べられる味付けを工夫しましょう。

平日の日中に与えるメリット

初めてローストビーフを食べさせる場合や、体調を確認したいときは、平日の日中に与えるのがおすすめです。平日であれば、万が一トラブルがあっても小児科や医療機関を受診しやすいからです。

また、夜や休日は体調変化に気づきにくかったり、病院が休みだったりすることもあります。新しい食材を試すときは、家族のサポートが受けられる日中を選び、食後は数時間しっかり観察しましょう。体調に異変を感じた場合も、すぐに行動できる体制にしておくと安心です。

ローストビーフと生肉の違いを知ろう

ローストビーフは「見た目が赤くて生っぽい」と感じることがありますが、実際には加熱されています。安全性や生肉との違いを知ることで、子供に安心して提供できます。

ローストビーフの加熱状態とロゼの見分け方

ローストビーフの“ロゼ”とは、中心部がピンク色でみずみずしい状態を指します。これは肉の中心温度が約60℃前後になるように加熱した結果ですが、表面はしっかり火を通してあります。生肉とは違い、加熱によって多くの細菌や寄生虫が死滅する点が特徴です。

一方で、家庭で作る場合や厚みのあるローストビーフでは、加熱ムラが生じやすくなります。ロゼと生焼けの違いが分かりにくい時は、中心温度計を使うと確実です。市販品の多くは、衛生基準に基づき加熱・保存されていますが、切り口が鮮やかな赤色の場合は再加熱するとより安心です。

生焼けや中まで火が通っていない場合のリスク

加熱が不十分なローストビーフは、生肉と同様のリスクがあります。特に中心部が冷たい、または生肉のような食感が残っている場合は、細菌や寄生虫による食中毒の危険が高まります。O157やカンピロバクターなどの菌は、加熱不足の牛肉から発症しやすいことで知られています。

家庭で調理する際は、厚みのある肉ほど中心までしっかり火が通るように加熱します。また、再加熱するときも一度に加熱ムラが出ないよう、薄切りにしてから温めると安心です。見た目で判断しにくい場合は、中心に竹串を刺して冷たくなければ食べごろのサインになります。

子供に生肉の危険性を教える大切さ

生肉や加熱が不十分な肉を食べることの危険性は、大人だけでなく子供にも伝えておくことが大切です。子供は食べ物の違いを認識しにくく、「赤いお肉=生でも大丈夫」と誤解することもあります。

食事の際、「このお肉は火が通っているから食べられるよ」「火が通っていないお肉を食べるとお腹が痛くなることがあるよ」といった声がけを意識しましょう。食育の一環として、食べ物の安全について話すことで、自然と正しい知識が身につきます。

再加熱する場合のポイント

市販のローストビーフや前日に作ったものなど、再加熱したい場合は加熱ムラに注意が必要です。電子レンジを使う場合は、ラップをかけて一皿に重ならないように並べ、数十秒ずつ様子を見ながら温めます。加熱後は中心までしっかり温かくなっていることを確認しましょう。

また、フライパンや湯せんで温めるのもおすすめです。ただし、加熱しすぎると固くなりやすいため、できるだけ薄切りにして短時間で温めるのがポイントです。再加熱後はなるべく早めに食べきるようにしましょう。

子供へのローストビーフ提供でよくある疑問とトラブル対策

子供にローストビーフを食べさせた後、不安やトラブルが起きた場合の対処法を知っておくと安心です。よくある疑問や困りごとの対応策をまとめました。

万が一アレルギー症状が出た場合の対処法

ローストビーフを食べた直後や数時間以内に、発疹、かゆみ、顔色の変化、呼吸が苦しそうなどの症状が現れた場合は、アレルギー反応が疑われます。特に呼吸困難や全身のじんましんが見られる場合は、すぐに救急車を呼ぶなど迅速な対応が必要です。

軽度の場合でも、下記の行動を心がけましょう。

- 食事を中断する

- 口の中や周囲をきれいにする

- 小児科や病院に速やかに相談する

これまで特にアレルギー症状がなかった場合も油断せず、食後しばらくは様子を観察することが大切です。

食後の嘔吐や下痢など体調不良時の対応

食後すぐに嘔吐や下痢、お腹の痛みなどが現れた場合は、消化不良や食中毒の可能性もあります。症状が軽い場合は水分補給を心がけ、無理に食事をとらせず安静にしましょう。

次のような場合は、医療機関を受診してください。

- 嘔吐や下痢が数回以上続く

- 発熱やぐったりする様子がある

- 血便や激しい腹痛が出る

自己判断で様子を見るのではなく、不安な場合はかかりつけ医に相談しましょう。

子供が嫌がるときの工夫や代替案

ローストビーフを嫌がる場合や、そもそも肉が苦手な子供もいます。その場合は無理に食べさせず、子供の好みに合わせたアレンジや代替案を考えましょう。

例えば

- 薄切りにしてカレーやシチューに混ぜる

- サンドイッチの具にして味や食感をなじませる

- チキンや魚など、ほかのたんぱく源に置き換える

などがあります。子供の成長や健康を考え、無理のない範囲でバランスよく食べられる工夫をしましょう。

家庭で安全に楽しむためのレシピ例

子供向けにアレンジしたローストビーフレシピは、安全性と食べやすさがポイントです。以下のような工夫を取り入れてみましょう。

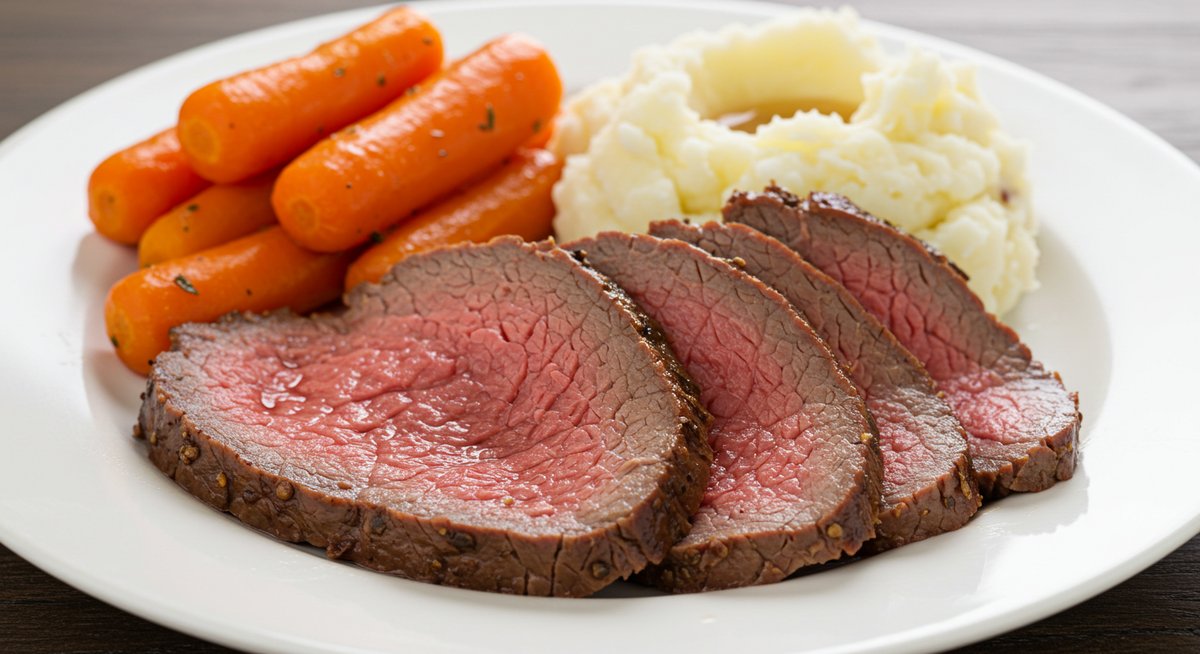

- ローストビーフを薄くカットし、野菜と一緒にサラダ仕立てにする

- 野菜ピューレやトマトソースで味付けし、柔らかく煮込む

- ご飯と一緒に混ぜて、ローストビーフ丼風に

また、火を通した後に冷ましてから小分け冷凍にしておくと、必要な分だけ解凍して使えて便利です。子供の成長や好みに合わせて、無理のない範囲で取り入れてみてください。

まとめ:子供にローストビーフを安全に楽しんでもらうために知っておくべきこと

ローストビーフは特別な日やごちそうとして人気のメニューですが、子供に与える際は、年齢や発達段階、衛生面などに十分な配慮が必要です。特に3歳ごろまでは少量から始め、加熱や保存状態に気をつけましょう。

また、アレルギーや体調不良時の対応、食べやすい工夫なども知っておくと安心です。家族みんなでおいしく、安全にローストビーフを楽しむためには、無理をせず子供の様子を見ながら、ゆっくりと進めることが大切です。