食卓に手羽元料理が登場すると、家族や友人と囲む食事がいっそう楽しくなります。しかし、手羽元は火の通りが難しく、生焼けかどうか判断しにくいことに悩む方も多いのではないでしょうか。特に小さなお子さまやご高齢の方がいるご家庭では、安全面に気をつけたいものです。この記事では、手羽元の生焼けを見分けるポイントや下ごしらえ、再加熱の方法、食中毒対策まで幅広く解説します。毎日の調理が安心でおいしくなるヒントをまとめました。

手羽元の生焼けを見分けるポイントを徹底解説

手羽元は骨付きで火が通りにくく、生焼けを見逃しやすい部位です。ここでは、家庭でできる生焼けの見分け方を分かりやすくご紹介します。

中心温度を測定してしっかり加熱できているか確認

手羽元の生焼けを確実に防ぐには、中心温度を測るのが最も効果的な方法です。鶏肉の場合、中心温度が75℃以上に達していればしっかり加熱されています。温度計を用意し、骨に触れないよう肉の一番厚い部分に差し込んで測るのがポイントです。

特に家庭用の手軽な温度計があれば、短時間で正確に測れます。調理中に何度か中心温度をチェックし、75℃以上になっているか確認しましょう。市販の温度計にはデジタル式やアナログ式がありますが、どちらでも十分役立ちます。手羽元の大きさや火加減によって加熱時間が変わるため、目安として活用してください。

肉汁の色と透明度で焼き加減を判断するコツ

手羽元の焼き加減は、肉汁の色でも判断できます。生焼けのときは肉汁が赤みがかっていたり、濁っていたりします。十分に加熱されていれば、肉汁は無色透明から薄い黄色に変わっていきます。

焼き上がりのタイミングで、竹串やフォークで肉を刺して、流れ出る汁の色をチェックしましょう。透明な肉汁が出ていれば安心ですが、血のような赤い汁や濁りがある場合は、追加で加熱してください。肉汁の状態を確かめることで、生焼けを見逃しにくくなります。

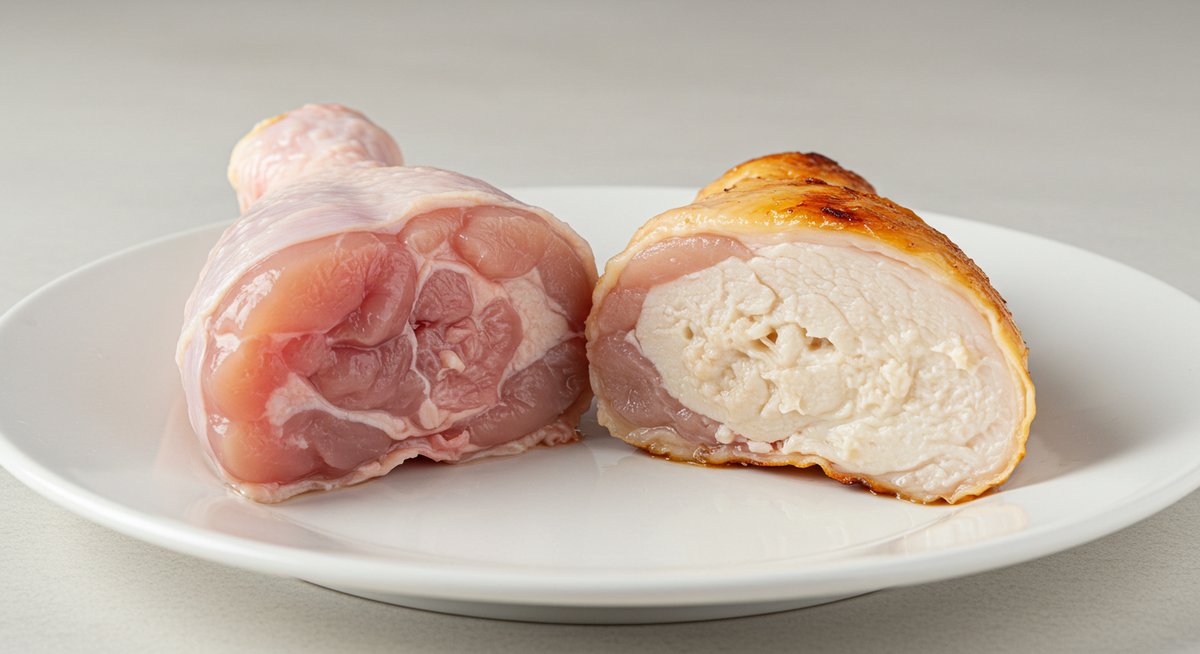

切り口の色や質感から生焼けかチェックする方法

手羽元を切ったときの断面の色や質感も、生焼けを見分けるポイントです。生焼けの場合、肉の中心付近がピンク色だったり、ゼリー状で弾力が強く感じられることがあります。

しっかり加熱できていれば、肉の切り口は白っぽくなり、繊維がほぐれやすい状態になります。調理後に包丁で肉の中央部分をカットしてみて、色や質感で判断しましょう。ピンク色が残っていたら、追加加熱をおすすめします。とくに骨周りは火が通りにくいので、注意深く見てください。

骨から肉の剥がれ具合で見分けるテクニック

手羽元は加熱が進むと、骨と肉の間に隙間ができて、肉が自然と骨から剥がれやすくなります。これも生焼けかどうかを見極める一つの目安です。

十分に火が通ると、フォークやトングで持ち上げた際に、肉が骨からほろりと離れる感覚があります。逆に骨にしっかりくっついて硬い場合は、内部が生焼けの可能性があります。加熱時間が充分か、肉の剝がれ具合を目安に確認するとよいでしょう。

手羽元の生焼けを防ぐための下ごしらえと調理の工夫

手羽元を安全においしく食べるために、下ごしらえや調理前のひと手間が大切です。ここからは生焼けを防ぐための具体的な工夫を解説します。

事前に冷蔵庫でしっかり解凍しておく理由

冷凍の手羽元を調理する場合、事前に冷蔵庫で時間をかけて解凍することが重要です。急いで常温や電子レンジで解凍すると、外側だけ解けて中心がまだ凍っている状態になりやすく、加熱ムラが生じて生焼けの原因になります。

適切な解凍方法は、冷蔵庫のチルド室で8時間程度かけてゆっくり解凍することです。大きさや量によって解凍時間は異なりますが、完全に中まで解凍されているか、指で押して確認しましょう。解凍が不十分なまま調理しないことで、火の通りが均一になり、安全に仕上がります。

下味や下茹でで生焼けリスクを減らす方法

手羽元に下味をつける際は、調味料が肉の内部まで浸透しやすくなります。また、少量の塩をまぶすことで、余分な水分や臭みも抜けやすくなります。下味を付けることで、表面からの加熱が効率よく進み、短時間で安全に仕上がります。

さらに、下茹でをする方法も生焼け防止に効果的です。沸騰したお湯で2〜3分ほど手羽元を下茹ですると、表面の雑菌が減り、中心まで火が通りやすくなります。下茹で後は、煮込みや焼きなど好みの調理法に移ると、安心して食卓に出せます。

肉の厚さや大きさに合わせた焼き時間の調整

手羽元の焼き加減は、肉の大きさや厚さによって大きく左右されます。同じ重さでも形が違えば、加熱時間に差が出るため、一律の調理時間で仕上げるのは難しいこともあります。

例えば、小さめの手羽元なら焼き時間は10〜15分程度ですが、大きめの場合は20分以上かかることもあります。一度に多く焼く場合は、なるべくサイズをそろえると焼きムラが減ります。加熱途中で裏返したり、位置を変えたりしながら、全体に火が通るよう注意しましょう。

低温調理やオーブン活用で均一に火を通すコツ

最近では、低温調理やオーブンを使った方法も人気です。低温調理は約70〜75℃程度でじっくり加熱するため、肉が固くなりにくく、均一に火が通ります。密閉袋に手羽元と調味料を入れて湯せんするだけで、手軽にしっとり仕上がるのが魅力です。

オーブンの場合、約180℃で20〜30分ほど加熱するのが目安です。途中で表裏を返すことで、全体に熱が行き渡ります。どちらの方法も、最後は中心温度や肉汁の透明度で仕上がりを確認してください。

生焼け手羽元の再加熱と安全な食べ方

万が一、生焼けだった場合の対処法も知っておきたいところです。ここでは再加熱の具体的な手順と安全に食べるポイントを紹介します。

電子レンジを使った手早い再加熱の手順

電子レンジは短時間で手軽に再加熱できる便利な家電です。再加熱する際は、手羽元を耐熱皿に並べ、ラップをゆるくかけて加熱しましょう。目安としては600Wで1~2分ほどですが、肉の大きさや本数で調整してください。

加熱ムラを防ぐため、一度レンジから取り出して位置を変えたり、上下を入れ替えることもおすすめです。加熱後は中心までしっかり熱くなっているか、温度計や肉汁の色で確認してください。温めすぎると固くなる場合もあるので、加熱は少しずつ行いましょう。

オーブンやトースターでのパリッと仕上げる方法

オーブンやトースターを使うと、表面がパリッと仕上がるのが特徴です。再加熱前に、手羽元全体に油を薄く塗ると、焼き上がりがより香ばしくなります。オーブンなら180℃で10〜15分、トースターは1000Wで7〜10分ほど加熱しましょう。

加熱中は焼き色を見ながら、焦げ付きそうな場合はアルミホイルをかぶせると失敗が少なく済みます。加熱後は肉汁や切り口の色を確認し、安全な状態で食卓に出しましょう。

フライパンやグリルで再加熱する際の注意点

フライパンやグリルで再加熱する場合は、中火でじっくり加熱するのがコツです。焦げやすいので、火加減を調整しながら全体に均一に熱を通しましょう。途中でフタをすると、蒸し焼き効果で中までしっかり火が通ります。

一度にたくさん加熱する場合は、肉同士が重ならないように並べるとムラなく仕上がります。加熱後は中心温度や肉汁の透明度で再度確認し、必要に応じて追加加熱してください。

再加熱後の確認ポイントと安全性の見極め

再加熱後は、中心温度や肉汁、切り口の色を必ずチェックしましょう。下記のポイントを確認してください。

・中心温度が75℃以上あるか

・肉汁が透明か

・切り口が白色でピンク色が残っていないか

いずれかに問題がある場合は、再度加熱しましょう。これらの確認を怠ると、食中毒のリスクが高まるため、必ず徹底してください。

生焼け手羽元を食べた時のリスクと対策

万が一生焼け手羽元を口にした場合、どのようなリスクがあるのか、また体調不良時の対策についても知っておきましょう。

生焼けによる主な食中毒の症状と潜伏期間

生焼けの鶏肉には、カンピロバクターやサルモネラなどの細菌が残っている場合があります。これらの細菌に感染すると、食中毒の症状が現れることがあります。

主な症状は、下痢・腹痛・発熱・吐き気などです。症状は通常、感染後1〜3日ほどで現れることが多いですが、体調や感染量によって前後することがあります。子どもや高齢者、免疫力の低い方は、重症化しやすいので特に注意が必要です。

体調不良が出たときに取るべき行動と対処法

手羽元の生焼けを食べて体調不良を感じた場合、まずは無理をせず安静にすることが大切です。下痢や嘔吐が続く場合は、水分補給を忘れずに行いましょう。

症状が重かったり、血便や高熱が出た場合は、早めに医療機関を受診してください。市販薬での自己判断や無理な食事は避け、医師の指示に従うことが安全です。家族にも症状が出た場合は、同様の対応を心がけてください。

食中毒予防のために守りたい基本原則

食中毒を予防するためには、次のような基本原則を守ることが大切です。

・鶏肉は十分に加熱する

・調理器具や手を清潔に保つ

・調理後はすぐに食べ、常温で長時間放置しない

特に夏場や湿度の高い時期は細菌が増えやすいため、衛生管理を徹底するとよいでしょう。調理前後の手洗いも忘れずに行いましょう。

調理器具の衛生管理と交差汚染防止のポイント

調理器具の使い分けや消毒も重要です。生の鶏肉を切った包丁やまな板は、必ず洗剤で洗い、熱湯で殺菌してください。生肉と他の食材を同じ器具で扱わないようにしましょう。

また、生肉に触れた手で他の食材を触らないよう、こまめな手洗いも大切です。家庭で簡単にできる衛生対策を習慣にすることで、食中毒のリスクを大きく減らせます。

手羽元の血や赤い汁の正体と下処理のコツ

手羽元を加熱したときに出る赤い汁や血のようなものが気になる方も多いと思います。ここではその正体や下処理のポイントを解説します。

赤い汁は血ではなくミオグロビンや骨髄液の可能性

鶏肉を調理していると、赤い汁や少量の赤みが出ることがありますが、これは必ずしも血液とは限りません。多くの場合、肉に含まれる「ミオグロビン」というたんぱく質や、骨髄液が溶け出しているものです。

ミオグロビンは筋肉の色素成分で、加熱しても残ることがあります。また、骨付き肉の場合は、骨の中の液体がにじみ出ることも珍しくありません。十分に加熱されていれば、健康への影響はありませんので、赤い汁があっても必ずしも心配しなくて大丈夫です。

赤い汁を減らすための下処理テクニック

赤い汁が気になる場合は、調理前の下処理にも工夫ができます。代表的な方法は以下の通りです。

・調理前に冷水で手羽元をよく洗う

・キッチンペーパーで水気をしっかり拭き取る

・骨周りに残った血や汚れを取り除く

これらの下処理をしておくと、加熱時に赤い汁が出る量を減らせます。気になる場合は、軽く下茹でしてから本調理に移るのもおすすめです。

骨付き肉特有の赤みが残る理由と安全性

骨付き肉は、骨の周辺に赤みが残りやすい傾向があります。これは骨の中の成分が加熱中に外に出てくるためで、肉そのものが生焼けでなければ特に問題ありません。

しっかり加熱されているかは、肉の中心温度や肉汁の色で判断しましょう。骨周りの赤みだけで不安になる必要はありませんが、気になる場合は追加加熱を行い、安心して召し上がってください。

鶏肉を選ぶとき新鮮さを見極めるポイント

美味しく安全な手羽元料理のために、新鮮な鶏肉を選ぶことも大切です。新鮮な鶏肉を見分けるポイントは次のとおりです。

| 見極めポイント | 新鮮な場合 | 避けたい場合 |

|---|---|---|

| 肉の色 | ピンク色でつやがある | 灰色や黄色っぽい |

| 臭い | ほぼ無臭 | 酸っぱい・生臭い |

| 弾力 | 軽く押して戻る | ベタつき・ぬめりあり |

これらのポイントを参考に、購入時にはパック越しでも色や状態を確かめておくと安心です。

まとめ:手羽元の生焼けを正しく見分けて安全に美味しく楽しもう

手羽元は家庭でも手軽に調理できる人気の部位ですが、生焼けのリスクがあるため注意が必要です。中心温度や肉汁、切り口の色、肉と骨の剥がれ具合などを複合的にチェックすることで、安全に美味しく仕上げることができます。

また、下ごしらえや解凍方法、調理の工夫を取り入れることで、生焼けのリスクを減らせます。万が一生焼けだった場合は、正しい再加熱方法や、食中毒対策をしっかり把握しておくと安心です。日々の食卓を安全で楽しいものにするためにも、手羽元の焼き加減をていねいに見極めて調理してみてください。