鴨肉はジューシーでコクがあり、外食でも自宅でも人気の食材です。しかし、牛肉のようにレアで食べても良いのか、食中毒の危険性はないのか、心配に感じている方も多いのではないでしょうか。特に家族の健康を守りたい方や、妊婦さん・小さいお子さんがいるご家庭では、鴨肉の扱い方や安全な食べ方について知っておきたいと思うはずです。

この記事では、鴨肉のレア調理に関するリスクや加熱のポイント、美味しく安全に食べるコツなどを詳しく解説します。正しい知識で鴨肉を安心して楽しむための参考にしてください。

鴨肉をレアで食べても大丈夫なのか気になる方へ

鴨肉は独特の旨味と柔らかい食感が魅力ですが、レアで食べても本当に安全なのか不安を感じている方も多いようです。ここでは、鴨肉のレア調理に関するリスクや公的機関からの注意点について解説します。

鴨肉をレアで食べる際のリスクとは何か

鴨肉は、牛肉や馬肉と比べてレアで食べるリスクが高いとされています。大きな理由は、鶏肉と同じく鴨肉にも食中毒を引き起こす細菌や寄生虫が付着している可能性があるためです。特に、カンピロバクターやサルモネラ菌などが知られています。これらの細菌は表面だけでなく内部にも存在することがあるため、表面だけを焼いたレア状態では不十分な場合があります。

また、鴨肉の流通・加工の段階でも完全な無菌状態を保つことは難しいです。生で食べる場合や加熱が不十分な場合には、下痢や腹痛、発熱といった食中毒症状を引き起こすことがあります。特に免疫力の低い小さい子どもや妊婦さん、高齢者は重症化しやすいため注意が必要です。

鴨肉のレア調理における食中毒の危険性

鴨肉をレアで食べると、加熱によって死滅すべき細菌やウイルスが生き残ってしまうことがあります。カンピロバクターは非常に少ない菌数でも感染することがあり、加熱が十分でないと食中毒の原因になることが分かっています。加えて、鴨肉の表面と内部のどちらにも細菌がいる場合があるため、中心までしっかり火を通すことが重要です。

最近では鴨肉を使用した料理をレアで提供する飲食店も増えていますが、安全面からは十分に加熱することが推奨されています。特に自宅で調理する場合は、火加減の調整が難しいことも多いため、自己判断でレア調理をしないことが大切です。

鴨肉の赤い色やピンク色は生焼けなのか

鴨肉は加熱しても赤みやピンク色が残ることがありますが、これは必ずしも生焼けとは限りません。鴨肉に含まれるミオグロビンという色素の影響で、完全に加熱していても色が残ることが多いです。そのため、見た目だけで加熱の程度を判断するのは難しく、温度計を用いた中心温度の確認が重要です。

目安としては、中心温度が75℃以上になっていれば安全に食べられるとされています。見た目だけに頼らず、温度や加熱時間も参考にしましょう。

厚生労働省など公的機関が警告する理由を知る

厚生労働省や消費者庁などの公的機関は、鴨肉や鶏肉はしっかりと加熱してから食べるよう強く呼びかけています。その大きな理由は、鴨肉に食中毒の原因となる細菌や寄生虫が潜在していることが多いためです。また、家庭での調理では加熱ムラが起こりやすく、中心部まで完全に火が通っているか分かりにくいという課題も背景にあります。

安全な食生活を守るためにも、こうした公式なガイドラインに従うことが大切です。特に小さい子どもや高齢者、妊婦さんがいる家庭では、レア調理は控え、十分な加熱を心がけるようにしましょう。

鴨肉の食中毒リスクと安全な加熱のポイント

鴨肉の調理で最も気をつけたいのが食中毒です。ここでは、鴨肉に多い細菌の種類や加熱の目安、正しい調理法についてポイントをまとめます。

鴨肉に多いカンピロバクターなどの細菌について

鴨肉で特に問題となる細菌は、カンピロバクターとサルモネラ菌です。カンピロバクターは、少量でも食中毒を引き起こしやすい特徴があり、鴨肉の表面や内部、調理器具などを介して感染します。サルモネラ菌は、腸内で増殖し、発熱や下痢、腹痛などの症状の原因になります。

これらの細菌は目に見えないため、鮮度や見た目だけでは判断できません。表を使って主な細菌と症状の違いをまとめます。

| 細菌名 | 主な症状 | 潜伏期間 |

|---|---|---|

| カンピロバクター | 下痢、腹痛、発熱 | 1~7日 |

| サルモネラ菌 | 下痢、発熱、嘔吐 | 6~72時間 |

このように、鴨肉に付着している細菌は多様であり、生や加熱不十分な状態で食べることで健康リスクを伴います。

鴨肉と鶏肉の食中毒リスクの違い

鴨肉と鶏肉はどちらも食中毒菌に汚染されるリスクがありますが、鴨肉の方がややリスクが高い傾向があるとされています。それは水鳥である鴨は、野生環境や水場でさまざまな細菌や寄生虫に触れる機会が多いためです。また、鴨肉は鶏肉に比べて厚みがあり、加熱ムラが起こりやすいという特徴もあります。

しかし、どちらも加熱が不十分だと同様のリスクがあるため、鶏肉同様しっかりと中心まで加熱することが重要です。食中毒リスクを抑えるためには、鴨肉も鶏肉も同様に扱い、調理器具の消毒や手洗いも徹底しましょう。

加熱の目安となる温度と時間の基準

鴨肉を安全に食べるための加熱の目安は「中心温度75℃、1分以上加熱」が推奨されています。この条件は一般的な食中毒菌を死滅させるための基準です。調理用温度計がない場合は、竹串を刺して透明な肉汁が出るか確認するとよいでしょう。

また、厚みがある場合は加熱時間を少し長めに設定すると安心です。下記の表にポイントをまとめます。

| 加熱温度 | 加熱時間 | 判定方法 |

|---|---|---|

| 75℃以上 | 1分以上 | 肉汁が透明になればOK |

正確な温度管理が難しい場合は、加熱済みの鴨肉が販売されている商品を選ぶのも選択肢の一つです。

レアよりもしっかり加熱を推奨する理由

鴨肉は火を通しすぎるとパサつくイメージがあり、ついレアで食べたくなりますが、食中毒リスクを避けるためには十分な加熱が推奨されています。近年は低温調理器なども利用されていますが、機器の性能や調理手順によっては加熱不足となる場合もあります。

健康を守る観点からは、中心部までしっかり火を通す調理法を選ぶことが大切です。安全な加熱でジューシーさを保つコツは後述しますので、ぜひ参考にしてください。

鴨肉を美味しく安全に食べるための調理法

しっかり火を通しつつ、鴨肉の美味しさを最大限に引き出すには調理の工夫が欠かせません。臭み取りや火加減、低温調理の注意点など、家庭で実践できるポイントを解説します。

鴨肉の下処理と臭み取りのコツ

鴨肉は独特の香りがあり、苦手に感じる方もいます。臭みを軽減するためには下処理が重要です。まず、余分な脂肪や皮を取り除き、表面の血や汚れをキッチンペーパーでしっかり拭き取ります。水気をしっかりとることで臭みの原因を減らせます。

さらに、おすすめは下記の方法です。

- 酒やワインでマリネする(30分程度)

- 生姜やネギ、ハーブと一緒に下茹でする

- 皮目にフォークで穴を空け、脂を適度に落とす

これらの下処理を行うことで、鴨肉本来の旨味を引き出しつつ臭みを抑えることができます。

鴨肉ローストをジューシーに仕上げる火加減

鴨肉をジューシーに仕上げるには、火加減の調整がポイントです。フライパンやオーブンで調理する場合、最初に皮目から強火で焼き、脂が出てきたら余分な脂を拭き取ります。続いて弱火~中火にしてじっくりと加熱すると、肉の中まで均一に火が通ります。

仕上げにアルミホイルで包んで5分ほど休ませると、肉汁が落ち着いてジューシーに仕上がります。中心温度が75℃以上であることを確認しながら、この工程を守ることで、しっかり加熱しながらもパサつきを防ぐことができます。

低温調理や真空調理での注意点

低温調理や真空調理は、鴨肉をやわらかく仕上げる人気の方法ですが、食中毒防止の観点では注意が必要です。60℃程度の低温では、細菌が死滅しきらない可能性があります。また、真空調理の場合も、温度と時間が足りなければ安心できません。

低温調理をする場合は、必ず「中心温度75℃以上、1分以上」という基準を守ることが大切です。不安な場合や温度計がない場合は、従来通りの加熱方法を選びましょう。

鴨南蛮そばや鍋料理などおすすめレシピ

鴨肉を安全かつ美味しく食べられるレシピも多くあります。代表的なものをご紹介します。

- 鴨南蛮そば:鴨肉をやや厚めに切り、しっかり火を通してそばと一緒にいただく定番料理です。

- 鴨鍋:野菜や豆腐と一緒に煮込むことで、出汁も楽しめ、加熱もしっかりできて安心です。

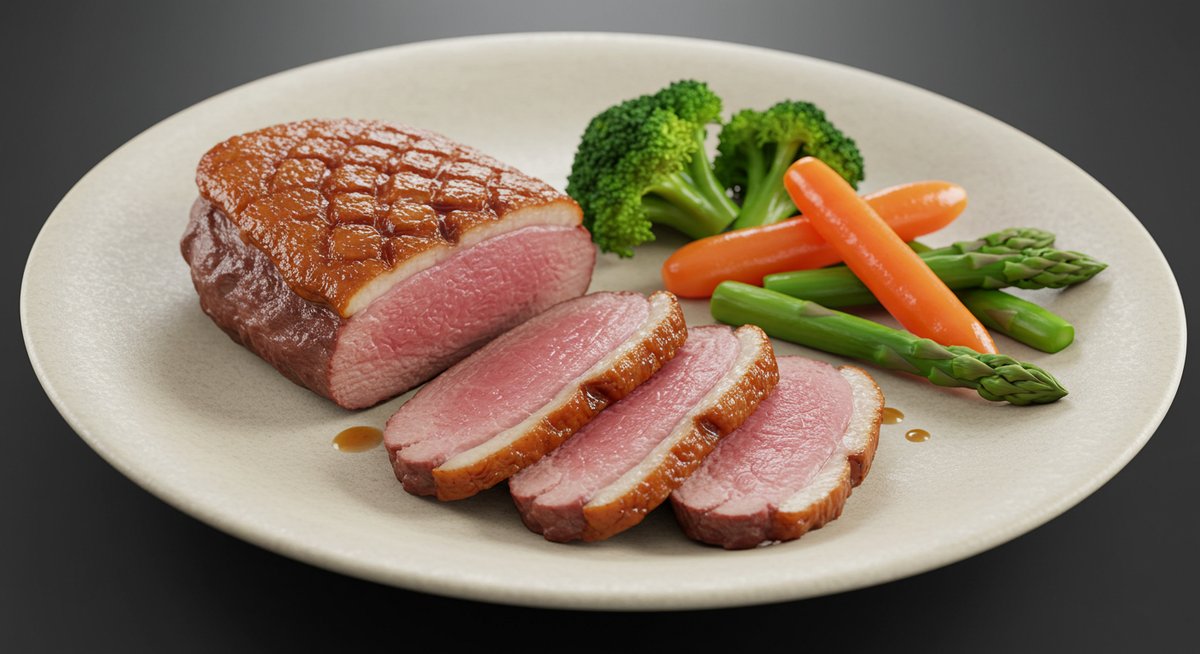

- 鴨ロースト:オーブンやフライパンで皮目をパリッと焼き、中まで加熱した後、薄切りにして盛り付けます。

これらのレシピは、鴨肉の旨味を引き出しつつ、加熱の基準を守りやすいので家庭でもおすすめできます。

妊婦さんや子どもが鴨肉を食べる際の注意点

妊婦さんや小さい子どもがいるご家庭では、鴨肉の安全性に特に気をつけたいものです。食中毒や寄生虫感染など、不安を解消するためのポイントを整理します。

妊婦や小さい子どもは鴨肉レアを避けるべき理由

妊婦さんや小さい子どもは、免疫力が低く重い食中毒を起こしやすいため、鴨肉をレアで食べることは避ける必要があります。たとえばカンピロバクター感染症は、軽症で済むこともありますが、妊婦さんの場合は胎児への影響や早産リスクが報告されています。

安全のためにも、加熱が十分な鴨料理を選び、レアステーキやカルパッチョなどは控えるようにしましょう。外食の際も、調理法を確認し、安全性に配慮した注文が大切です。

トキソプラズマ感染のリスクと対策

鴨肉はトキソプラズマという寄生虫の感染源となる場合もあります。これは特に妊婦さんにとって危険で、胎児に感染すると重い障害を引き起こすことがあります。

対策としては「中心部まで加熱する」ことが最も重要です。トキソプラズマは75℃以上で死滅するため、生やレア状態を避け、十分加熱された鴨肉を選ぶようにしましょう。

鴨肉を食べて体調不良を感じたときの対応

鴨肉を食べた後、下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症状が現れた場合は、すぐに安静にし、水分補給を心がけてください。特に妊婦さんや小さい子どもは、症状が重くなりやすいため早めに医療機関を受診しましょう。

受診時には、食べた物や症状の経過について医師に詳しく伝えると、診断や治療に役立ちます。自己判断で市販薬を服用する前に、必ず専門家の指示を仰いでください。

安心して鴨肉を楽しむための相談窓口

食中毒や寄生虫の不安がある場合は、自治体の保健所や消費者相談窓口に相談することができます。また、厚生労働省や消費者庁の公式サイトでも、食材ごとの安全情報が公開されています。

不安な場合は、下記のような公的機関の相談窓口を活用しましょう。

- 各地域の保健所

- 消費者ホットライン(188)

- 厚生労働省や消費者庁のウェブサイト

これらの窓口を活用し、安心して鴨肉料理を楽しんでください。

鴨肉を選ぶときのポイントと保存方法

鴨肉を安全に食べるためには、鮮度の良いものを選び、正しい方法で保存することが大切です。ここでは購入時や保存のポイントを解説します。

鮮度の見極め方と安全な選び方

鮮度の良い鴨肉を選ぶには、以下のポイントを押さえましょう。

- 肉の色が鮮やかな赤みを帯びている

- ドリップ(肉汁)が少なく、乾燥していない

- 変なにおいがしない

購入時は、消費期限が近いものやパッケージが傷んでいるものは避けるようにしましょう。専門店や信頼できるスーパーマーケットでの購入もおすすめです。

国産と輸入鴨肉の違い

鴨肉には国産と輸入品があります。国産は新鮮さやトレーサビリティ(生産履歴の追跡)がしやすく、安心感があります。輸入品は価格が手ごろで入手しやすい一方、流通過程での鮮度管理や安全基準が国ごとに異なる場合があります。

安全性や鮮度を重視する場合は、国産鴨肉や信頼できる輸入ブランドを選ぶとよいでしょう。

鴨肉の正しい冷蔵・冷凍保存法

鴨肉は購入後、できるだけ早く冷蔵庫に保存しましょう。冷蔵の場合は4℃以下で保存し、2日以内に調理するのが理想です。すぐに使わない場合は、1回分ずつラップで包み、冷凍保存してください。

冷凍の場合は-18℃以下が目安です。使う際は冷蔵庫内でゆっくり解凍し、再冷凍は避けましょう。

再加熱や食べ残しを安全に食べるコツ

調理済みの鴨肉を食べ残した場合は、速やかに冷蔵庫に入れ、翌日中に食べきるようにしましょう。再加熱は中心部までしっかり温めるのがポイントです。電子レンジを使う場合も、加熱ムラが出やすいので全体が均等に熱くなるよう注意してください。

食中毒防止のため、常温で長時間放置した鴨肉は食べずに廃棄することをおすすめします。

まとめ:鴨肉レアの安全性と美味しく楽しむための正しい知識

鴨肉はレアで食べると美味しそうに見えますが、食中毒や寄生虫のリスクがあるため、十分な加熱が必要です。特に妊婦さんや小さいお子さん、高齢者の方は、レア調理を避けて安全に楽しみましょう。

適切な下処理や加熱のコツを守れば、鴨肉ならではの美味しさを自宅でも安心して味わえます。正しい知識を身につけて、安全でおいしい鴨料理を楽しんでください。