忙しい毎日のなかで、食材を無駄なく使い切りたいと考える方は多いのではないでしょうか。特に、焼きそばは手軽に調理できる一方、うっかり賞味期限を過ぎてしまうことも少なくありません。

しかし、賞味期限切れの焼きそばを食べても大丈夫なのか、安全に見極めるポイントが気になる方も多いと思います。このページでは、焼きそばの賞味期限や保存方法、安全に食べられるかどうかの判断基準など、役立つ情報を分かりやすくまとめています。

食べ応えのある量で満腹に!非常用食料としてのストックにもぴったり

焼きそばの賞味期限切れはいつまで食べられるか知っておきたいポイント

焼きそばの賞味期限が切れてしまったとき、まだ食べても良いのかどうか不安になることがあるでしょう。まずは、賞味期限や消費期限の違い、焼きそばの種類による賞味期限の目安、安全に食べられる期間など、知っておきたいポイントを整理してみましょう。

賞味期限と消費期限の違いを理解しよう

焼きそばを食品表示で確認すると、「賞味期限」と「消費期限」のどちらかが記載されています。賞味期限とは、指定された方法で保存した場合に“美味しく食べられる”期間を示します。一方、消費期限は食品の安全性を保証できる“期限”です。消費期限が切れている場合は、品質の劣化や食中毒リスクが高まるため、食べないように注意が必要です。

たとえばインスタント焼きそばやカップ焼きそばは賞味期限、惣菜や調理済みの焼きそばは消費期限が表示されるのが一般的です。賞味期限切れはすぐに食べられなくなるわけではありませんが、消費期限が切れたものは基本的に食べるのを避けたほうが良いでしょう。期限表示の違いを理解して、正しく判断することが大切です。

焼きそばの種類ごとに異なる賞味期限の目安

焼きそばにはさまざまな種類があり、それぞれ保存できる期間が異なります。生麺タイプ、蒸し麺、インスタント焼きそば、カップ焼きそばなど、形態によって賞味期限も大きく変わるため、保存状態に合わせて確認することが大切です。

例えば、生麺タイプは冷蔵で1週間程度、蒸し麺やゆで麺は2週間前後、インスタントやカップ焼きそばは半年から1年程度が一般的な目安となります。下の表に、主な焼きそばの種類ごとの賞味期限をまとめました。

| 焼きそばの種類 | 賞味期限の目安 | 保存方法 |

|---|---|---|

| 生麺タイプ | 1週間前後 | 冷蔵保存 |

| 蒸し麺・ゆで麺 | 2週間前後 | 冷蔵保存 |

| インスタント・カップ | 半年~1年 | 常温保存 |

このように、種類や保存方法によって食べられる期間は異なります。必ずパッケージの期限表示も確認しましょう。

賞味期限切れ焼きそばの一般的な安全ライン

焼きそばが賞味期限を少し過ぎてしまっても、すぐに食べられなくなるわけではありません。賞味期限は「美味しく食べられる期間」なので、未開封で適切に保存されていれば、1週間程度過ぎても味や品質に大きな変化がないことがあります。

しかし、保存状態や温度、焼きそばの種類によって劣化の進み方は異なります。特に生麺や水分の多いタイプは、傷みやすいので注意が必要です。一方、インスタント焼きそばやカップ焼きそばの場合は、未開封で保存状態が良ければ賞味期限を1ヶ月程度過ぎても問題ないケースもあります。安全ラインの目安は、「見た目やにおいで異常がないか」を確認することがポイントです。

食べてはいけない状態の焼きそばを見分けるコツ

賞味期限切れの焼きそばでも、見た目やにおいに異変がなければ食べられる場合がありますが、食べてはいけない状態も明確に存在します。麺が変色していたり、カビが発生している、異臭がする場合は、食べるのをやめましょう。

また、麺にぬめりが出ている場合も細菌の繁殖が進んでいる可能性が高くなります。少しでも「おかしいな」と感じたら、無理に食べずに廃棄する判断が大切です。安全を最優先にするためにも、五感を使ってしっかりチェックしましょう。

賞味期限切れの焼きそばを安全に見極めるための判断基準

賞味期限切れの焼きそばを食べるかどうか迷ったときは、見た目やにおい、触った感触など、五感を使ったチェックが役立ちます。ここでは、具体的な判断ポイントや注意すべきサイン、誤って食べてしまった際の対処法まで詳しく解説します。

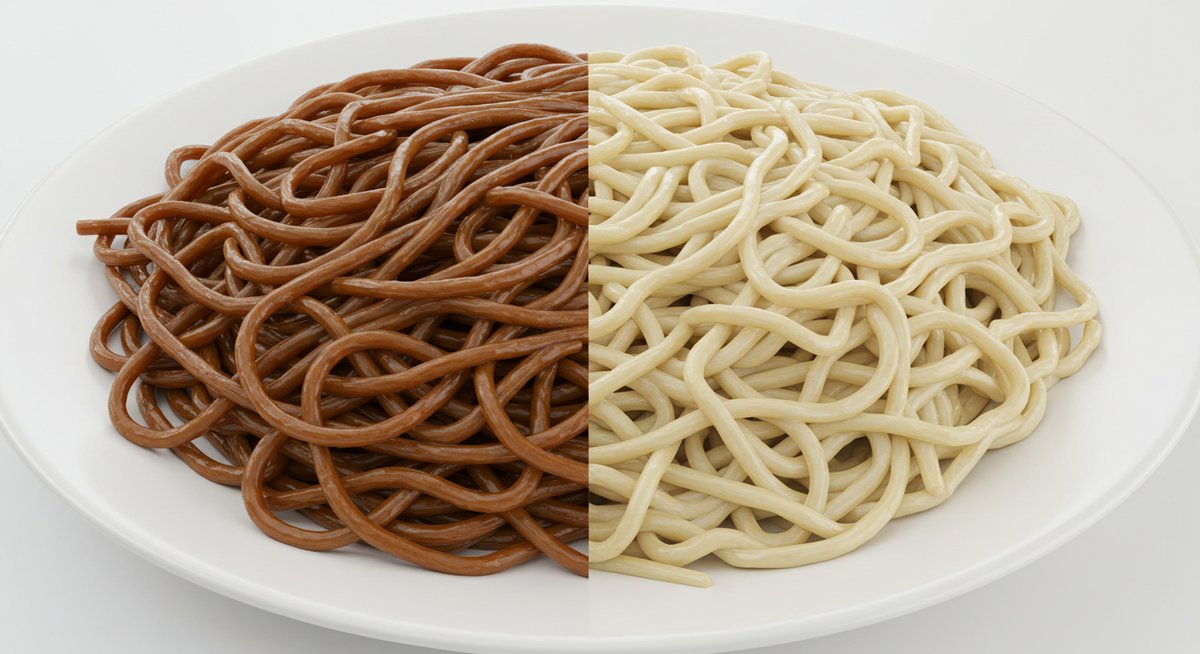

超人気のこのG系ラーメン知ってる?ガッツリ系のワシワシ麺を一度食べてみて♪

見た目やにおいで分かる傷んだ焼きそばの特徴

傷んだ焼きそばは、見た目やにおいに特徴が現れます。麺が黒ずんだり、部分的に色が変わっている場合は鮮度が落ちているサインです。また、カビが生えていないかも注意深く観察してください。

においにも注目しましょう。酸っぱいにおい、発酵したようなにおい、腐敗臭がする場合は食べないようにしてください。調理前だけでなく、加熱中や加熱後に異常を感じた場合も同様です。見た目やにおいで気になる点があれば、無理に食べずに処分する判断が大切です。

ぬめりやカビは要注意判断のポイント

焼きそばの麺にぬめりが出ている場合、それは表面で雑菌やカビが繁殖している可能性が高いです。このぬめりは、特に生麺・蒸し麺・ゆで麺タイプに多く見られます。ぬめりがある状態で加熱しても、安全性は担保できません。

また、カビは白、緑、黒など様々な色で現れます。カビを見つけた場合、その部分だけを取り除くのではなく、全体を廃棄することをおすすめします。一部だけでなく、目に見えない部分にも菌が広がっていることがあるためです。カビやぬめりは、食べてはいけない明確なサインです。

食べる前に確認したい五感チェックリスト

焼きそばを食べる前には、五感をフル活用して安全確認を行いましょう。以下のチェックリストを活用すると、傷んだ焼きそばを見抜く手助けになります。

【五感チェックリスト】

- 視覚:変色やカビの有無を確認する

- 嗅覚:酸っぱいにおいや異臭がないか嗅ぐ

- 触覚:麺にぬめりやベタつきがないか触る

- 聴覚:調理時に異常な音がしないか気にする

- 味覚:加熱後、少しだけ味見して違和感がないか確かめる

すべての項目で異常がなければ、食べても比較的安全だと判断できます。逆に、一つでも異常を感じた場合は、食べずに処分することをおすすめします。

賞味期限切れ焼きそばを食べてしまった場合の対処法

もしも賞味期限切れの焼きそばを食べてしまい、体調に違和感を感じた場合は、無理せず安静にしてください。腹痛や吐き気、下痢などの症状が出た場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

症状が出る前でも、不安があれば医師や薬剤師に相談することが大切です。また、今後同じことが起こらないように、食材の保存や期限管理にも注意しましょう。特にお子様や高齢者がいるご家庭は、より慎重な対応が求められます。

焼きそばを長持ちさせる保存方法と冷凍テクニック

焼きそばをできるだけ長く美味しく保つには、適切な保存方法が重要です。ここでは、冷蔵や冷凍保存のコツ、未開封・開封後の保存期間など、日々の食材管理に役立つ知識を紹介します。

やっぱりこれだよね♪っていう人も多いはず!おなかいっぱい大満足の超大盛

冷蔵保存の正しい手順と注意点

焼きそばを冷蔵保存する場合は、まず密閉できる保存容器やラップでしっかり包むことが基本です。空気に触れることで乾燥や傷みが進みやすくなるので、できるだけ密閉状態を保って冷蔵庫に入れましょう。

また、保存期間は種類によって異なりますが、開封後や調理済みの焼きそばは2日以内を目安に食べきるのが安全です。保存中に水分が出たり、においに変化があった場合は、無理に食べずに廃棄する判断も大切です。

冷凍保存すればどれくらい日持ちするか

焼きそばは冷凍保存することで、さらに長期間の保存が可能になります。未開封の麺や調理済み焼きそばでも、1ヶ月程度を目安に美味しく食べることができます。

ただし、冷凍焼きそばは時間が経つほど風味や食感が落ちやすくなります。美味しさを保つためには、冷凍庫に入れてからできるだけ早めに食べきることが理想的です。冷凍前に小分けしておくと、使いたい分だけ解凍できて便利です。

冷凍や解凍で美味しさを保つコツ

焼きそばを美味しく冷凍・解凍するには、いくつかのポイントがあります。まず、麺はできるだけ平らに広げて冷凍するのがおすすめです。これにより、解凍時にムラができにくくなります。

解凍の際は、電子レンジで加熱しすぎると麺が固くなるので、あらかじめ冷蔵庫で自然解凍させてから、最後にフライパンで炒め直す方法が良いでしょう。冷凍前にソースや具材をしっかり絡めておくと、解凍後もパサつきにくくなります。

未開封と開封後で異なる保存期間の目安

焼きそばの保存期間は、未開封と開封後で大きく異なります。未開封であれば製造元が設定した賞味期限まで日持ちする場合が多いですが、開封後は劣化が早まるため、すぐに食べきることが基本です。

| 状態 | 保存期間の目安 | 保存場所 |

|---|---|---|

| 未開封 | 表示期限まで | 常温または冷蔵 |

| 開封後 | 1~2日以内 | 冷蔵(要密閉) |

開封後は、菌や湿気が入りやすいため衛生面にも特に注意を払いましょう。

焼きそばの種類別賞味期限と保存のポイント

焼きそばはタイプによって保存のコツや賞味期限が異なります。ここでは、生麺タイプ、蒸し麺・ゆで麺、インスタント、カップ焼きそばごとに、具体的な保存方法や注意点を整理します。

生麺タイプ焼きそばの保存期間と注意点

生麺タイプの焼きそばは、他のタイプに比べて水分が多く、傷みやすい特徴があります。冷蔵保存が基本で、賞味期限は1週間程度が一般的です。開封後や夏場は特に早めに食べきることが大切です。

生麺は冷凍保存も可能ですが、解凍後に食感がやや変わることがあります。冷凍する場合は、1食分ずつラップに包み、密閉袋に入れて保存しましょう。保存中はカビやぬめりに注意し、五感で安全をしっかり確認してください。

蒸し麺やゆで麺の違いと保存方法

蒸し麺とゆで麺は、どちらも調理が簡単で保存しやすいですが、保存期間に若干の違いがあります。蒸し麺は2週間程度、ゆで麺は1週間から10日程度が目安です。どちらも冷蔵保存してください。

開封後は空気や湿気に触れることで傷みやすくなるので、密閉容器に移して冷蔵庫で早めに使い切ることを心がけましょう。蒸し麺やゆで麺も冷凍保存できますが、解凍時に水分が出やすいため、調理前にキッチンペーパー等で軽く水分を拭き取ると美味しさが保てます。

インスタント焼きそばの賞味期限と保存場所

インスタント焼きそばは、袋麺やカップ麺タイプがあり、いずれも長期保存が可能です。賞味期限は半年から1年ほどで、常温保存が基本となります。直射日光や高温多湿を避けた場所に保管しましょう。

開封後の麺や調味料は湿気を吸いやすいので、密閉して早めに使い切ることが大切です。インスタント麺は保存性が高い分、保存場所を選べばストックにも向いています。

カップ焼きそばの賞味期限や開封後の扱い方

カップ焼きそばもインスタント麺同様に、賞味期限は半年から1年程度です。購入時はパッケージに記載された期限を必ず確認してください。未開封なら常温で保存できますが、開封後は湿気や虫の混入を防ぐため、できるだけ早く食べきることが推奨されます。

カップ焼きそばは、調理した後は冷蔵庫に入れても長持ちしません。食べきれなかった場合は、密閉して保存し、翌日までには食べるのが安心です。保存場所や開封後の管理も忘れずに注意しましょう。

賞味期限切れ焼きそばを無駄なく活用するアイデアと注意点

賞味期限を過ぎた焼きそばも、状態によってはまだ活用できることがあります。ここでは、アレンジレシピの提案や食材ロスを減らす工夫、健康リスクへの対応など、無理せず賢く使い切るポイントをまとめます。

賞味期限切れ前におすすめのアレンジレシピ

焼きそばが余ってしまいそうなときは、アレンジレシピで美味しく食べ切るのがおすすめです。たとえば、焼きそば麺を使ってオムそばや焼きそばパン、和風パスタ風に仕上げるなど、バリエーションは豊富です。

【アレンジ例】

- オムそば(卵で焼きそばを包む)

- 焼きそばパン

- 焼きそば入りお好み焼き

- 和風やきそば(めんつゆや醤油ベースで味付け)

早めにアレンジして消費することで、食品ロスの予防にもつながります。

消費前提で知っておきたい健康リスクと予防策

賞味期限が切れた焼きそばを食べる場合、健康リスクも十分に意識しておくことが重要です。傷んだ焼きそばを食べてしまうと、腹痛や下痢、食中毒などの原因になることがあります。特に妊婦さん、子ども、高齢の方は注意が必要です。

予防策としては、「食べる前にしっかり確認する」「加熱調理で菌を減らす」「保存状態に注意する」ことが挙げられます。安全確認を怠らず、少しでも不安があれば無理に食べないようにしましょう。

食材ロスを減らす賢い焼きそばの使い方

焼きそばを無駄なく使い切るためには、計画的な購入と保存、そして早めの消費がポイントです。賞味期限の近いものから先に使い、残った麺は冷凍保存やアレンジ料理に活用しましょう。

また、家庭内でストックしている焼きそばの賞味期限を定期的にチェックすることも大切です。家族と協力して、使い切りやすいレシピを共有することで、食品ロスの削減が実現できます。

家族の健康を守るための判断と無理しない選択

賞味期限切れの焼きそばを無理に食べようとするよりも、家族の健康を最優先に考えた判断をしましょう。見た目やにおいに少しでも違和感があれば、廃棄する勇気も大切です。

特に小さなお子様や高齢の方がいる場合は、リスクを避ける意味でも慎重な対応を心がけてください。食材を無駄にしない工夫は大切ですが、体調を崩してしまっては元も子もありません。安全第一で、無理のない消費を目指しましょう。

まとめ:焼きそばの賞味期限切れを安全に見極めて美味しく楽しもう

焼きそばは、種類ごとに賞味期限や適切な保存方法が異なる食品です。賞味期限が切れた場合でも、五感を使ってしっかり確認し、安全に見極めることが大切です。

状態に異常がなければ、冷凍保存やアレンジレシピなど工夫することで無駄なく美味しく楽しむことができます。

しかし、少しでも不安がある場合は、家族の健康を第一に考え、廃棄する判断も大切です。日々の食品管理や保存の工夫で、焼きそばを安心して美味しく楽しみましょう。