干し柿作りは伝統的ですが、枝がない柿でも工夫次第でおいしく仕上がります。安全に、そして効率よく乾燥させるポイントを順を追ってご紹介します。

干し柿を枝なしで吊るし方について知るポイント

干し柿は柿の状態や吊るし方で仕上がりが大きく変わります。枝がない場合でも代替手段を知っておくと安心して作業できます。ここでは基本的な考え方を押さえ、失敗を減らすポイントをまとめます。

枝なし柿でも干し柿は作れるのか

枝がない柿でも、吊るすための工夫をすれば問題なく干し柿を作れます。重要なのは柿を傷つけずに固定する方法と、乾燥中の通気を確保することです。市販の渋柿は枝付きで出回ることが多いですが、スーパーで買った枝なしの柿や収穫時に枝が折れてしまった場合でも代替策があります。

具体的には、柿を串で貫通させる、ヘタ近くにクリップや紐をかける、網の上で平置きするなど複数の方法があります。どの方法でも共通しているのは、柿の表面を過度に傷めず、乾燥中に柿同士が接触しないようにすることです。作り方は季節や設備に合わせて選び、衛生管理を徹底すると安心して楽しめます。

吊るし方を選ぶ基準

吊るし方を選ぶときは「柿の大きさ・重さ」「作業スペース」「乾燥環境」「仕上がりの好み」を基準にしてください。大きめで重さがある柿はしっかり固定できる方法を使い、狭い室内なら網やトレイでの平置きも現実的です。屋外で風が強い場所なら風の影響を受けにくい吊るし方やネットを使うとよいでしょう。

また、伝統的なつるし方で表面に白い粉(糖分の結晶)を出したい場合は、吊るしてゆっくり乾かす方法が向いています。短時間で仕上げたい場合は乾燥機や低温のオーブンを利用した代替法を検討してください。収納や見た目、手間のかかり具合も考慮して選ぶと失敗が少なくなります。

吊る場所の注意点

吊るす場所は風通しと直射日光のバランスが重要です。直射日光が強すぎると表面が硬くなって内部が乾かず、逆に風通しが悪いとカビが発生しやすくなります。屋外で干す場合は雨と強風を避け、屋内なら換気の良い南向きの窓辺や風通しのあるベランダが適しています。

また、埃や虫が入りにくい環境を選び、虫対策として不織布やネットをかぶせると安心です。住宅事情や季節によって最適な場所は変わるため、温度や湿度を観察しながら場所を変える柔軟さも大切です。

仕上がりに与える影響

吊るし方は干し柿の食感や甘さ、見た目に影響します。ゆっくり均一に乾燥させると中までしっとり甘くなり、短時間で乾かすと外側が硬く中が柔らかい食感になります。ぶら下げる高さや間隔でも風の通り方が変わり、結果としてムラが出ることがあります。

また、柿同士が触れると形が崩れやすく、表面にムラができやすいので間隔を空けることをおすすめします。糖が表面に上がって白い粉ができるかは乾燥速度や温度、揉み方に左右されます。仕上がりの好みに合わせて、吊るし方や管理方法を選んでください。

枝なし柿に適した準備と下ごしらえ

枝なし柿で良い干し柿を作るには下ごしらえが大切です。選び方から渋抜き、皮むき、衛生対策まで順を追って準備しましょう。適切な処理で品質を保ちやすくなります。

柿の選び方と状態確認

干し柿向けの柿は、適度に熟して弾力があり、傷や斑点が少ないものを選んでください。へた(軸)がない場合は特にヘタ周りの果肉が傷んでいないか確認することが重要です。大きさは好みに合わせて選べますが、均一なサイズで揃えると乾燥ムラが少なくなります。

保存状態も確認して、鮮度が落ちているものや表面にカビが見られるものは避けてください。購入後すぐに作業できない場合は冷蔵保存で鮮度を保ち、作る直前に常温に戻してから処理すると作業しやすくなります。

渋抜きの基本手順

渋柿を使う場合は渋抜きが必要です。一般的には以下の方法が使われます。

- 脱渋剤(市販の渋抜き剤)を使う方法

- アルコールや焼酎に漬ける方法

- 二酸化硫黄燻蒸(家庭ではあまり推奨されません)

- 追熟(常温で袋にリンゴや米を入れて行う方法)

短時間で効率よく渋を抜きたい場合は焼酎に漬ける方法が手軽です。袋とリンゴを用いる追熟法は自然でやさしいですが日数がかかります。方法によって風味や食感に差が出るため、好みや設備に合わせて選んでください。

皮むきとヘタ処理のコツ

皮むきは表面の薄皮だけを丁寧にむくことがポイントです。包丁やピーラーを使い、力を入れすぎると果肉を傷めるので注意してください。ヘタ(軸)がない場合はヘタ周辺を残して紐や串を通せるように少し形を整えることが必要です。

ヘタがある柿と同様に、ヘタの周りに残す一部の果肉が乾燥の支点になるため、ヘタ部分を完全に取り去らないほうが良い場合もあります。仕上がりの見た目を重視するなら、むき跡をきれいにしておくと美しく仕上がります。

衛生管理と殺菌方法

干す前にはよく洗い、表面の汚れや農薬を落としてください。食酢や重曹を薄めた水で軽く洗う方法が一般的です。洗った後は清潔な布で水気を拭き取り、乾いた状態で作業を始めてください。

器具類(串やハンガー、ネット)は熱湯消毒やアルコール消毒で事前に殺菌しておくと安心です。作業時は手を清潔に保ち、風通しが悪い場所での長時間の放置は避けてください。清潔な環境を整えることでカビや雑菌のリスクを低くできます。

軸がなくても使える吊るし方の具体例

枝がない柿でも多様な吊るし方が可能です。ここでは実践しやすい具体例をいくつか紹介します。どれも家庭で簡単に試せる方法です。

串や竹串を使う方法

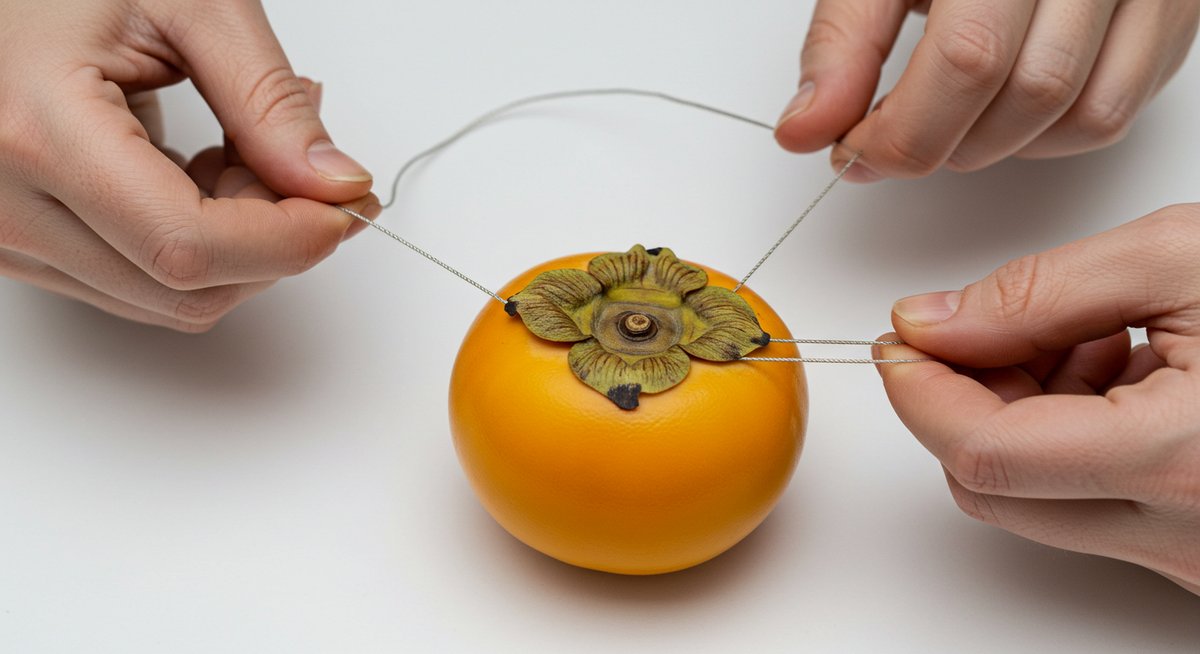

串や竹串を柿の中心を縦に貫通させ、上部を引っ掛けて吊るす方法です。串はステンレス製や竹串を使い、貫通させる際は果肉を潰さないようにゆっくり通すのがコツです。複数本を使ってバランスを取ると安定します。

注意点としては、串を刺した部分から水分が出やすくなるため、乾燥初期にそこが傷みやすいことです。串穴周辺を清潔に保ち、穴が大きくなりすぎないように作業してください。

クリップ・ハンガーで吊るす方法

ヘタ周辺に小さな金属クリップや洋服ハンガーのフックを掛けて吊るすことも可能です。柿の形に合わせてクリップの当たり方を工夫し、果皮を傷めないよう布を当てるなどの工夫をしてください。スペースを節約でき、室内でも扱いやすい方法です。

クリップを使う場合は錆びにくい素材を選び、クリップの跡が残らないように取り扱いに注意します。風が強い場所では外れやすいため固定を確認してください。

網やザルに並べて乾燥させる方法

吊るす場所が確保できない場合は、通気性の良い網やザルに並べて平置きで乾燥させる方法が便利です。柿同士が触れないよう間隔を空け、上下を時々入れ替えることでムラなく乾かせます。屋外でも屋内でも使え、管理が比較的容易です。

デメリットは表面に白い粉が付きにくい点ですが、食感や甘みを重視する場合は十分に満足できる仕上がりになります。網は清潔にしてから使用してください。

乾燥機やオーブンで作る代替法

短時間で仕上げたい場合は家庭用の食品乾燥機や低温オーブンを使う方法があります。温度を40〜60℃程度に設定し、時間を調整して内部まで均一に乾燥させます。密閉空間で乾燥するため虫やホコリの心配が少ない点が利点です。

一方で自然乾燥に比べて風味の差が出ることがあるため、伝統的な甘みや表面の白い粉を望む場合は向かないことがあります。機器の取扱説明書に従って安全に運用してください。

吊るす際の環境と管理の細かいコツ

干し柿の品質は乾燥環境と日々の管理で大きく左右されます。ここでは実用的なコツを紹介します。季節や場所に応じた調整が成功の鍵です。

風通しと日当たりのバランス

風通しが良い場所を確保しつつ直射日光は避けるとよいです。適度な日光は乾燥を促しますが、強い直射日光は表面を硬くして内部の水分を閉じ込めてしまいます。屋外では風向きや屋根のある場所を選び、屋内では窓辺や扇風機で空気を動かすとムラが減ります。

また、柿同士の間隔を十分に取ることで空気が循環しやすくなります。吊るす高さも調整して、空気の流れる層に配置してください。

湿度と温度管理のポイント

湿度が高いと乾燥が進まずカビが発生しやすくなります。理想的には湿度50〜60%程度、温度は10〜20℃程度が目安です。梅雨時や雨の日が続く際は室内に取り込むか、乾燥機を活用するなどの対策が必要です。

季節や加湿器の使用状況によっては、除湿機やエアコンの除湿機能を活用して管理してください。温度が高すぎると表面だけが急速に乾き内部が追いつかないため、温度管理は慎重に行ってください。

カビや虫を防ぐ対策

カビ予防には風通しを良くし、乾燥初期に特に注意を払うことが重要です。ネットや不織布で覆う、周囲を清潔に保つ、器具を消毒するなどの方法でリスクを下げられます。虫は夜間に発生しやすいので、屋外に干す場合は夜間に室内に取り込むか、防虫ネットを使用してください。

発見したら早めに拭き取り、広がっている場合はその部分を切り取るなどして対応します。広範囲に及ぶ場合は廃棄を検討してください。

途中の揉み方や追熟の見極め

乾燥が進んで果肉が柔らかくなった段階で軽く揉むと甘みが増して柔らかく仕上がります。揉むタイミングは外側が乾いて内部が半乾きになった頃が目安です。力を入れすぎると形が崩れるため、優しく全体を均一に揉むことが大切です。

追熟の見極めは色や弾力で判断します。内部が柔らかく甘い香りがしていれば追熟が進んでいます。仕上がりの好みに合わせて揉む頻度や強さを調整してください。

保存方法とアレンジ活用法

完成した干し柿は保存方法によって風味や食感が変わります。長期保存のコツや冷凍・冷蔵の利点、料理への使い方を紹介します。

完成後の長期保存のコツ

完成した干し柿は乾燥状態を保ちながら保存することが重要です。湿気を避け、風通しの良い涼しい場所で冷暗所に保存してください。密閉容器に入れる場合は乾いた状態で入れ、時々確認して湿りが出たら紙で包み直すなどして調整します。

長期保存を目指す場合は冷蔵や冷凍も有効ですが、凍結による食感変化に注意してください。ラップで個別に包んでから保存袋に入れると風味を保ちやすくなります。

冷凍・冷蔵それぞれの利点

冷蔵保存は風味を比較的保ちながら短〜中期保存に向いています。低温でゆっくりと硬さを保てるため、食べる直前に常温に戻して楽しめます。冷凍保存は長期保管に適しており、凍ったままデザートに使うこともできますが、解凍で食感が柔らかくなる点に留意してください。

どちらも湿気対策と密閉がポイントです。冷凍する際は個別にラップし、空気を抜いて保存袋に入れると霜や冷凍焼けを防げます。

調理やお菓子への活用アイデア

干し柿はそのまま食べるだけでなく、様々な料理やお菓子に使えます。たとえば刻んでヨーグルトやサラダに混ぜる、刻んでクッキーやケーキの生地に入れる、チーズと合わせて前菜にするなどが人気です。甘味が凝縮されているため少量でも風味が活きます。

また、戻して煮物やソースに使うと自然な甘みが加わり、和洋問わずアレンジが可能です。用途に合わせて細かく刻む、戻し時間を調整するなど工夫してください。

賞味期限の目安と見た目のチェック法

干し柿の賞味期限は保存方法によって変わりますが、常温で数週間、冷蔵で1〜2か月、冷凍で数か月が目安です。食べる前には表面に白い糖の粉が出ているか、異臭や変色、べたつきがないかを確認してください。

カビが生えている場合は白や緑の点状のカビが見られます。少量なら表面を拭き取って様子を見ることもできますが、全体に広がっている場合は廃棄を検討してください。見た目と匂いを確かめることが安全に食べるための基本です。

まとめ:枝なし柿で美味しい干し柿を作る要点

枝がなくても工夫次第で美味しい干し柿を作れます。ポイントは柿の状態確認、適切な渋抜きと皮むき、清潔な器具での管理、そして風通しや湿度の調整です。吊るし方は串・クリップ・網・乾燥機など用途に合わせて選び、途中の揉み方や保存方法にも気を配ると良い仕上がりになります。

仕上がりの好みに応じて方法を組み合わせながら、無理のない範囲で試してみてください。