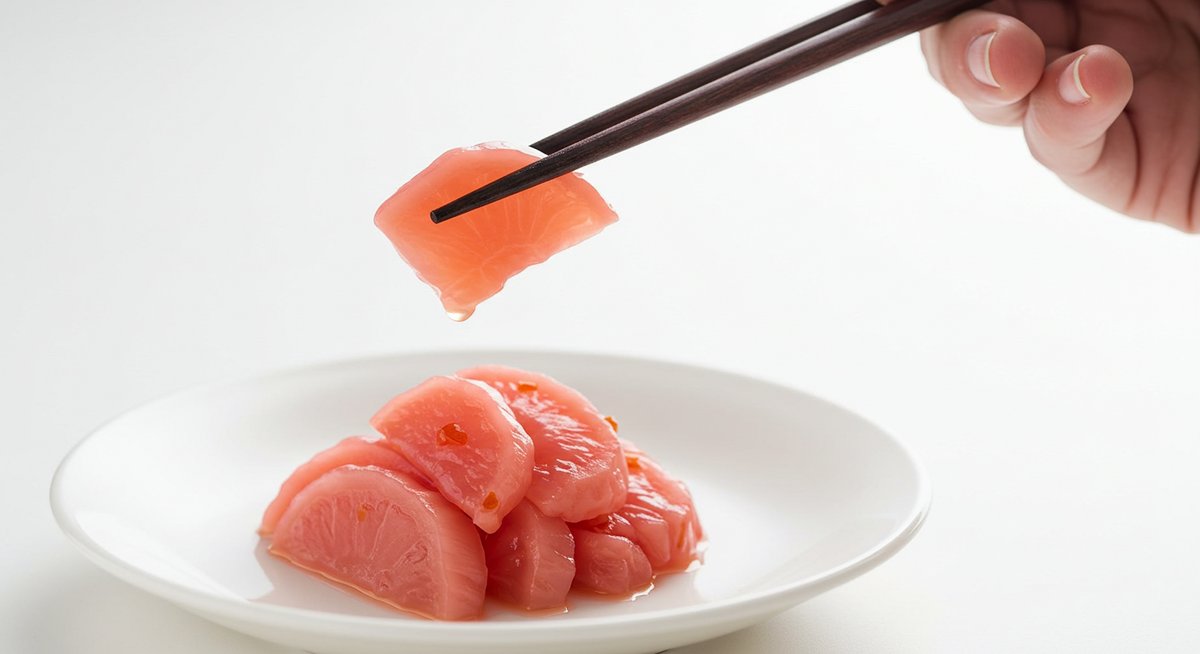

ラッキョウは、独特の風味とシャキシャキした食感で食卓を彩る人気の食材です。しかし、「たくさん食べても大丈夫?」「体調に影響しないか心配」といった疑問や不安を持つ方も多いのではないでしょうか。特に健康を意識している方やお子さん、高齢のご家族と一緒に食事を楽しまれる方は、ラッキョウの適量や食べ過ぎによる影響について知っておきたいものです。

この記事では、ラッキョウの栄養や健康効果、食べすぎた場合のリスク、適切な食べ方と楽しみ方まで、わかりやすく解説します。安心して美味しいラッキョウを楽しむためのヒントを、ぜひ参考にしてください。

ラッキョウを食べ過ぎるとどうなるか知りたい方へ

ラッキョウは健康によいイメージがある一方で、食べ過ぎると体調に影響が出ることもあります。どのような症状が現れるのか、気になる方も多いでしょう。

食べ過ぎが引き起こす体調不良とは

ラッキョウには体を温めたり、疲れを取る働きを持つ成分が豊富に含まれていますが、食べすぎると体調を崩すことがあります。特に一度に大量に食べた場合、胃腸に負担がかかりやすく、体のほてりや吐き気、だるさなどの不調につながることもあります。

また、ラッキョウの強い香り成分は体質によっては刺激となることがあり、アレルギー症状や体調の変化が現れる場合もあります。普段は平気でも、季節や体調によって感じ方が変わることがありますので、体調の変化を感じた時は量を控えることが大切です。

下痢や腹痛など消化器への影響

ラッキョウには食物繊維が多く含まれているため、消化がよいとは言えません。過剰に摂取すると、胃腸がびっくりして消化不良や下痢、腹痛を引き起こすことがあります。特に胃腸が弱い方やお子さまは、少量から様子をみて食べることをおすすめします。

また、漬物として販売されているラッキョウには塩分や酢が多く使われているため、これらも胃腸への刺激となります。空腹時や体調がすぐれない時は控えめにし、体に負担をかけない食べ方を心がけましょう。

口臭や体臭が強くなる理由

ラッキョウには独特の強い香りの成分「アリシン」が多く含まれています。アリシンは口臭や体臭の原因となりやすく、大量に食べると匂いを強く感じることがあります。特に食後しばらくは、口の中や体からラッキョウ特有の香りが残ることが多いです。

体臭や口臭が気になる場合は、食後にお茶を飲む、ガムを噛むなどの対策を取るとよいでしょう。また、会話や外出前は量を控えめにするなど、シーンに合わせて工夫することが大切です。

塩分の摂り過ぎによるデメリット

ラッキョウ漬けには保存のために多くの塩分が使われています。食べ過ぎることで、塩分の摂り過ぎにつながりやすく、高血圧やむくみなど健康への影響が心配されます。

特に市販品は漬け汁に多くの塩分が含まれているため、食べる際は漬け汁を軽く切る、量を調整するなどの対策が重要です。塩分が気になる方や高血圧の方は特に注意しましょう。

ラッキョウに含まれる栄養素と健康効果

ラッキョウにはさまざまな健康成分がバランスよく含まれています。ここでは代表的な栄養素と、それぞれの体への良い働きについて紹介します。

アリシンがもたらす疲労回復作用

ラッキョウに含まれるアリシンは、ニンニクやネギにも含まれる香り成分の一種です。この成分には、体内でビタミンB1の吸収を助け、エネルギー代謝を高める働きがあります。そのため、疲労回復に役立つと考えられています。

日常生活で疲れを感じやすい方は、アリシンを含む食品を意識して取り入れることで、活力ある毎日をサポートできます。ただし、アリシンは強い香りや刺激があるため、胃腸の弱い方や子どもは適量を守ることが大切です。

食物繊維による便秘解消

ラッキョウには水溶性・不溶性の両方の食物繊維が含まれています。食物繊維は腸の動きを活発にし、便通を整えてくれる働きがあります。便秘気味の方や腸内環境を整えたい方にとって、ラッキョウは頼もしい食材です。

ただし、食べ過ぎると逆にお腹が緩くなることもあるため、適量を意識することが重要です。ヨーグルトや納豆など発酵食品と組み合わせると、より腸内環境の改善が期待できます。

カリウムによる高血圧予防

ラッキョウにはカリウムが多く含まれており、体内の余分な塩分を排出する働きがあります。これにより、高血圧の予防やむくみの解消に役立ちます。

下記のように、主な栄養素をまとめました。

| 栄養素 | 主な作用 | 含有量(100gあたり) |

|---|---|---|

| カリウム | 塩分の排出、高血圧予防 | 約250mg |

| 食物繊維 | 腸内環境の改善 | 約4g |

| ビタミンC | 抗酸化、美容 | 約21mg |

漬物として食べる時は塩分も一緒に摂取するため、カリウムの働きがサポートになる一方、塩分摂取量にも注意が必要です。

ビタミンCやナイアシンの美容効果

ラッキョウはビタミンCも含んでいます。ビタミンCは肌のハリを保ち、シミやそばかすの予防に役立つとされています。また、ナイアシンというビタミンの一種も含まれており、血行を良くし、肌の健康を保つサポートが期待できます。

美容や健康を意識する方は、バランスよくいろいろな食材と組み合わせて摂ることで、より効果的に体に取り入れることができます。

食べ過ぎを防ぐためのラッキョウの適量とは

ラッキョウを健康的に楽しむためには、どのくらいの量を目安にすればよいか知っておくことが大切です。食べ過ぎを防ぐ工夫や注意点についても確認しましょう。

1日に食べるべき目安の粒数

ラッキョウは1度に多く食べるより、毎日少しずつ摂るのが理想的です。一般的には、1日あたり2~3粒を目安にすると良いとされています。ただし、個人差や体調によって異なるため、食後に胃もたれやお腹の不調を感じた場合は量を調整しましょう。

下記に目安となるラッキョウの摂取量をまとめます。

| 年齢層 | 1日の目安粒数 | 備考 |

|---|---|---|

| 大人 | 2~3粒 | 体調に応じて調整 |

| 子ども | 1~2粒 | 小粒で様子を見る |

| 高齢者 | 1~2粒 | 消化に注意 |

漬け汁や塩分にも気を配りながら、楽しむことが大切です。

子どもや高齢者が気を付けるポイント

子どもや高齢者は消化器官が敏感なため、ラッキョウを食べる際は特に注意が必要です。小さなお子さんには小粒のものを選び、最初は半分ずつ与えるなど、様子を見ながら少量から始めましょう。高齢の方も、胃腸の調子を見ながら、無理のない分量を心がけてください。

アレルギーやアトピー体質の方は、まれにラッキョウの成分で反応する場合があります。新しく食べ始める場合は、体調やアレルギー症状の有無をよく確認しましょう。

毎日食べても大丈夫なのか

ラッキョウは栄養価が高く、毎日少量ずつであれば健康的な食品として楽しむことができます。ただし、漬物の場合は塩分の摂り過ぎにならないよう注意が必要です。毎日の食事バランスを考え、ラッキョウ以外の野菜や果物、タンパク質と組み合わせることが理想的です。

また、胃腸が弱い方や既に高血圧など持病をお持ちの場合は、主治医や専門家のアドバイスを参考にしてください。

食べるタイミングと効果的な取り入れ方

ラッキョウは食欲を促進する働きがあるため、食事の最初に食べると消化を助ける効果が期待できます。脂っこい料理や肉料理の付け合わせとして取り入れると、後味がすっきりし、満腹感も得やすくなります。

また、朝食時に少量取り入れることで、腸内環境を整えやすくなると言われています。日々の食卓で少しずつ楽しむことが、健康的な摂取につながります。

ラッキョウを美味しく安全に楽しむコツ

ラッキョウの美味しさと栄養を最大限に生かすためには、調理法や保存法にも工夫が必要です。安全で美味しく楽しむためのポイントを紹介します。

生食と加熱で異なる栄養の摂取法

ラッキョウは生で食べる場合と加熱して食べる場合で、摂取できる栄養成分がやや異なります。生食ではアリシンやビタミンCの成分をしっかり取ることができますが、刺激が強いため胃腸が敏感な方には向かない場合もあります。

一方、加熱するとアリシンやビタミンCはやや減少しますが、食物繊維はそのまま残ります。煮物や天ぷらなど調理のバリエーションを増やすことで、飽きずに楽しむことができます。体調や好みに合わせて食べ方を工夫しましょう。

他の食材と組み合わせるおすすめレシピ

ラッキョウは他の食材と組み合わせることで、栄養バランスが良くなり、味のバリエーションも広がります。おすすめの食べ方をいくつかご紹介します。

- サラダ:ラッキョウを刻んでレタスやトマトと一緒に

- 和え物:ほうれん草やひじきと和えて

- 酢の物:きゅうりやわかめと一緒に

- カレーや肉料理の付け合わせとして

これらのレシピを取り入れることで、飽きずに毎日違った味を楽しめます。

下処理や保存方法のポイント

生のラッキョウは皮を丁寧にむき、水でしっかり洗ってから使用しましょう。漬物にする場合や市販品は、食べる直前に漬け汁を軽く切ることで塩分を控えることができます。

保存する際は、密閉容器に入れ冷蔵庫で保管し、早めに食べ切ることがポイントです。特に自家製の場合は、衛生面に注意しカビや変色がないか確認しましょう。

市販品と手作りで異なる注意点

市販のラッキョウ漬けは、保存性を高めるため塩分や添加物が多めになっています。食べる量や頻度、塩分・糖分のチェックを心掛けましょう。

一方、手作りの場合は塩分や調味料の調整がしやすいですが、保存時の衛生管理が大切です。作り置きする際は、必ず清潔な容器を使い、冷蔵保存を徹底しましょう。

ラッキョウの食べ過ぎを防ぐためのQ&A

ラッキョウを食べすぎてしまった時の対処法や注意すべきサイン、体質による違いについて、よくある疑問をまとめました。

食べ過ぎてしまった時の対処法

ラッキョウを食べ過ぎてしまい、胃もたれやお腹の不快感を感じた場合は、無理に食事を続けずに休息をとりましょう。水分をしっかり摂り、消化に良いものを選んで食べることが大切です。

短期間で体調が戻らない場合や、下痢や発熱などの症状が続くときは、早めに医療機関を受診してください。

食べ過ぎを感じるサインや症状

ラッキョウを食べ過ぎていると感じる主なサインとして、次のような症状があげられます。

- 胃もたれや腹痛

- 下痢やおならが増える

- 体が熱っぽい、だるい

- 口臭や体臭の変化

これらの症状が現れたときは、いったん摂取を控えて体調の回復を待ちましょう。

体質による食べ過ぎリスクの違い

ラッキョウは個人の体質によって影響が異なります。特に胃腸が弱い方やアレルギー体質、特定の疾患(高血圧・腎臓病など)を持つ方は、少量でも症状が出やすい場合があります。

ご自身やご家族の体質に合わせて、無理なく楽しむことが大切です。初めて食べる場合は、特に慎重に量を調整しましょう。

ダイエットや健康管理での注意点

ラッキョウは低カロリーで食物繊維が豊富なため、ダイエット中にも取り入れやすい食材です。ただし、漬物の場合は塩分や糖分も摂ることになるため、食べすぎには注意が必要です。

食事全体のバランスを考え、他の野菜やタンパク質と一緒に食べることで、健康的な食生活をサポートできます。

まとめ:ラッキョウの適量と健康的な楽しみ方を理解しよう

ラッキョウは栄養が豊富で、適量を守れば健康や美容にさまざまなメリットがあります。しかし、食べすぎると胃腸への負担や塩分過多などのデメリットもあるため、1日2~3粒を目安に、体調や体質に合わせて楽しむことが大切です。

生や加熱、さまざまなレシピで取り入れながら、塩分や保存方法にも気を配りましょう。食べ方や食べる量を工夫することで、ご自身やご家族の健康を守りながら、ラッキョウの美味しさを楽しんでください。