ローストビーフを自宅で作ると、切ったときに「生焼けかも?」と不安になることがありませんか。せっかくのごちそうも、加熱が足りないと心配がつきものです。特に食中毒や肉の食感、安全性などが気になる方も多いでしょう。

この記事では、ローストビーフの生焼けを見分ける方法や再加熱のコツ、安全な食べ方やアレンジまで、段階ごとに分かりやすくご紹介します。ご家庭で安心してローストビーフを楽しむための知識をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

ローストビーフが生焼けかも 切った後の見分け方と判断ポイント

ローストビーフを切ったとき、中心部の色や肉汁が気になった経験はありませんか。ここでは、家庭でも簡単にできる生焼けの見分け方と判断ポイントを解説します。

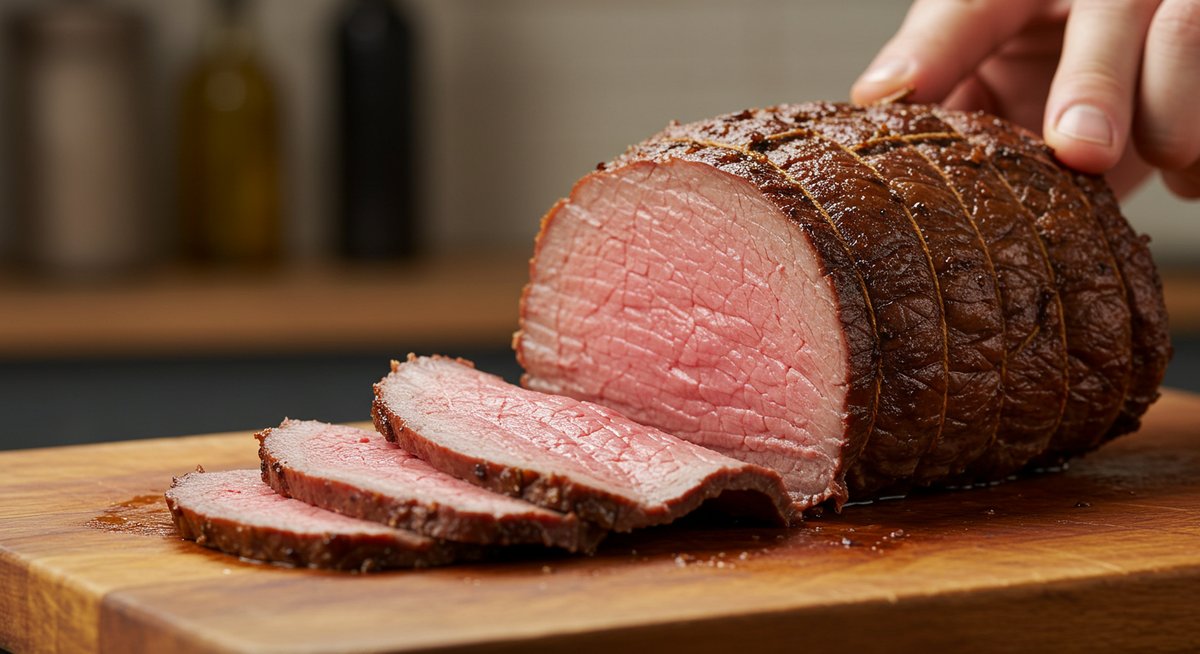

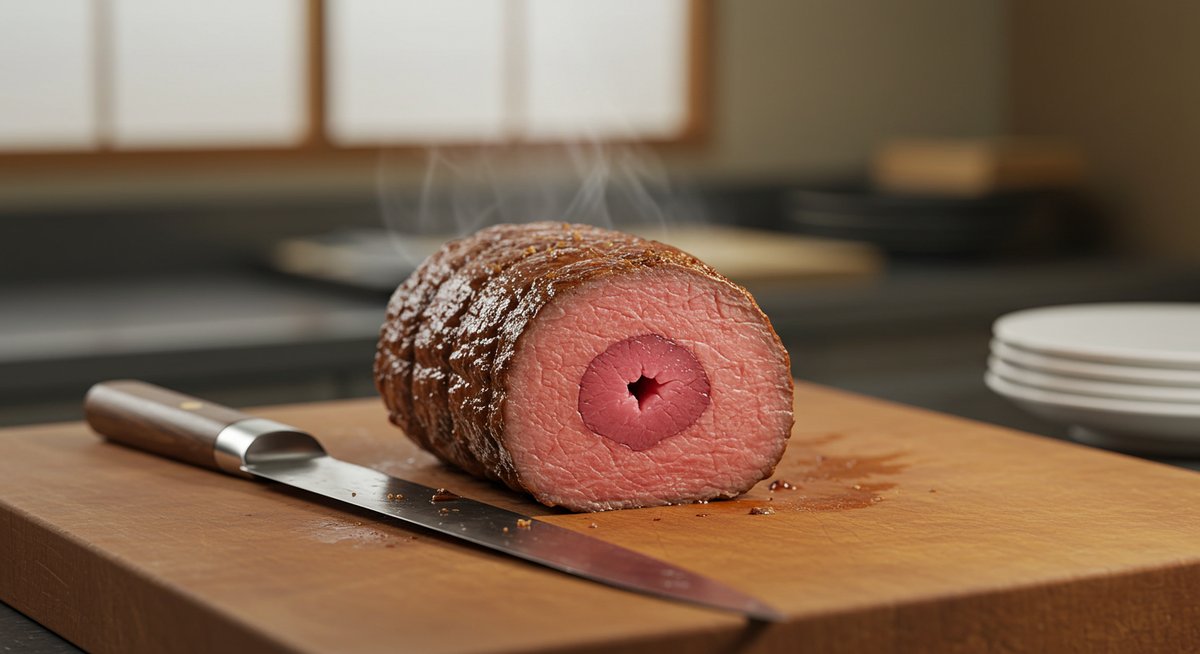

ローストビーフの断面の色で分かる生焼けのサイン

ローストビーフは中心がほんのりピンク色に仕上がるのが理想とされていますが、どこまでが生焼けか判断が難しい場合があります。基本的には、断面が鮮やかな赤やドロッとした質感の場合は加熱が不十分な可能性が高いです。表面から中心にかけて、色のグラデーションがあるかどうかもポイントです。

また、断面をよく観察してみて、濃い赤色で水っぽさが残る場合は特に注意が必要です。ピンク色でも透明感があり、肉汁がやや白っぽい場合は火が通っているサインです。加熱後すぐに切ると赤みが強く見えることもあるため、少し休ませてから切るのがおすすめです。

赤い肉汁と血の違いを正しく知ろう

ローストビーフを切ったときに流れ出る赤い液体を見て「血では?」と不安に感じる人もいます。しかし、実際はこの赤い液体は血ではなく「ミオグロビン」というたんぱく質に由来する肉汁です。肉の赤身部分に多く含まれ、加熱によって色が変化します。

仮に肉汁が濃い赤色でも、加熱不足でなければ安全に食べることは可能です。血液と区別がつきにくい場合は、下記のようなポイントで見分けてみましょう。

・血液:どろっとしていて色が濃く、粘り気がある

・肉汁:サラサラしていて透明感がある

この違いを知っておくと、切ったときの判断に役立ちます。

温度計や竹串を使った加熱状態のチェック方法

生焼けかどうかを見た目だけで判断するのは難しいため、温度計や竹串を使ったチェック方法も効果的です。肉の中心部に調理用温度計を差し込んで、中心温度が60~65度程度になっていれば安心です。

温度計が手元にない場合は、竹串をローストビーフの中心に刺し、抜いた後に唇にあてて温かければ、十分に加熱されている目安になります。竹串が冷たい場合は再加熱が必要です。どちらも加熱直後は熱くなりやすいので、火傷には注意しながら確認しましょう。

食べても大丈夫な焼き加減と安全ライン

ローストビーフは、中心が多少ピンク色でも適切に加熱されていれば食べることができます。ただし、肉の厚みや調理方法によって加熱ムラが起こることもあるため、安心ラインを知っておきましょう。

安全に食べられる基準は「中心温度が63度以上で30分加熱」または「70度以上ならできるだけ短時間」などがあります。ご家庭では以下のような目安を参考にすると良いでしょう。

・中心がうっすらピンク色

・肉汁が透明感のある赤~ピンク色

・においに違和感がない

不安な場合は追加加熱してから食べるように心がけてください。

切った後に生焼けだった場合の安全な再加熱方法

ローストビーフを切った後、「中心が赤すぎるかも」と感じた場合も慌てなくて大丈夫です。ここでは、ご家庭でできる安全な再加熱方法をいくつかご紹介します。

レンジで手軽にローストビーフを再加熱するコツ

電子レンジは手早く再加熱できる便利な方法ですが、加熱ムラや肉が固くなる心配もあります。まず、ローストビーフを薄めにスライスし、耐熱皿に並べてラップをふんわりかけます。水分が逃げにくくなるため、しっとりと仕上がります。

加熱時間の目安は、1枚につき600Wで10~20秒程度です。一度に大量に加熱するとムラになるので、数回に分けて様子を見ながら温めましょう。加熱後は少し蒸らしてから食べると、よりジューシーな食感になります。

湯煎でしっとり仕上げる失敗しない加熱法

切り分けたローストビーフをジッパー付き保存袋に入れ、空気を抜いて密封します。鍋にお湯(80度程度)を沸かし、火を止めてから袋ごとお湯に浸します。10分ほどそのまま置くことで、じんわりと均一に加熱できます。

湯煎は肉が固くなりにくく、元のしっとり感を損ねにくい方法です。袋の中に余分な空気が残ると加熱ムラが生じるので、できるだけしっかり空気を抜いてください。再加熱後はお湯からすぐ取り出して余熱を防ぎましょう。

フライパンやオーブンを使った温め直しのポイント

フライパンでの再加熱は、薄切りしたローストビーフを中火でサッと表裏30秒ずつ温めるのがポイントです。油をほとんど使わず、焦げ目がつかない程度で仕上げると食感が損なわれません。

オーブンの場合は、天板にクッキングシートを敷き、アルミホイルで軽く包んで加熱します。150度で5~10分ほど温めると、ムラなく均一に熱が通ります。どちらの方法も加熱しすぎると固くなるため、様子を見ながら調整してください。

再加熱で肉が固くならない工夫とプロの裏ワザ

再加熱でローストビーフが固くなるのを防ぐには、低温・短時間が基本です。また、加熱前に軽く塩やオリーブオイルをふると、肉の水分が逃げにくくなります。

プロの裏ワザとしては、加熱前に少量のブイヨンや肉汁をかけておく方法もおすすめです。ふんわりラップをかけて加熱することで、しっとり感が長持ちします。再加熱しすぎないよう、小分けにして温めるのもポイントです。

ローストビーフの生焼けが心配なときの注意点

生焼けが心配なときは、安全面はもちろん、保存や調理の仕方にも注意が必要です。ここでは、食中毒予防や家での調理時に見落としやすいポイントについてまとめます。

食中毒を防ぐために知っておきたい加熱基準

牛肉は比較的食中毒のリスクが低いとされていますが、表面に付着した菌が中心まで残ってしまうこともあります。家庭でのローストビーフ作りでは「中心温度が63度で30分」もしくは「70度以上で短時間」を目安に加熱することが大切です。

特にお子さまや高齢者が食べる場合は、念入りな加熱を心がけましょう。温度計を使用するほか、竹串でのチェックなども活用して、安全な焼き加減を意識してください。

低温調理や家庭調理時の落とし穴とリスク

低温調理はしっとりとした食感が得られる人気の調理法ですが、温度管理を誤ると加熱不足になるリスクがあります。多くの低温調理レシピでは60度前後の加熱を推奨していますが、一定時間加熱しないと食中毒菌が残る可能性があります。

また、家庭の鍋やフライパンで調理する場合、火力や時間によって加熱ムラが生じやすい点にも注意しましょう。手順どおりに調理しても不安な時は、中心温度や肉汁の状態を必ず確認してください。

保存方法と再加熱時に気をつけたいポイント

ローストビーフは常温で放置すると菌が繁殖しやすいため、必ず冷蔵保存が基本です。スライス後はラップに包み、密閉容器に入れて冷蔵庫へ。できるだけ早く食べきることをおすすめします。

再加熱の際は、冷たいままの肉を直接加熱せず、室温に戻してから温めるとムラができにくくなります。繰り返し加熱すると品質が落ちやすいので、できるだけ一度で食べきるよう心がけましょう。

生焼けを見分けづらいときの追加チェック方法

見た目だけで焼き加減の判断がつかない場合は、次のような追加チェックを行うのが安心です。

・竹串で中心を刺し、抜いた後の温度や感触を確かめる

・肉のにおいに違和感がないか確かめる

・加熱後に30分ほど休ませて断面の色を落ち着かせる

これらの方法を組み合わせて確認することで、生焼けの不安を減らすことができます。

ローストビーフを美味しく仕上げるコツとアレンジ

せっかく作ったローストビーフをさらに美味しく楽しみたいときや、余ったときのアレンジも気になります。ここでは仕上げのポイントやアレンジアイデアをご紹介します。

肉の厚みと切り方で変わる食感と味わい

ローストビーフは切り方によって食感も大きく変わります。厚めに切ると肉本来のジューシーさや旨みを味わうことができ、薄めに切ると口当たりがやわらかく、タレやソースとの相性も良くなります。

また、繊維に対して直角に切るとやわらかな食感に、斜めにスライスすると適度な歯ごたえが楽しめます。用途や好みに合わせて切り方を変えてみてください。

常温に戻してから食べるときのベストな方法

冷蔵保存したローストビーフは、食べる30分ほど前に常温に戻すとしっとりとした食感が楽しめます。室温が高すぎる場合は10~15分程度でも構いません。

常温に戻す際は、乾燥しないようラップを軽くかけておくと美味しさが保たれます。加熱し直さず食べる場合は、冷蔵庫から取り出した直後よりも常温に近いほうが香りや味わいが豊かになります。

余ったローストビーフのアレンジレシピアイデア

余ったローストビーフはさまざまな料理にアレンジが可能です。手軽にアレンジできるアイデアをいくつかご紹介します。

・サンドイッチやロールパンの具材

・サラダのトッピング

・ユッケ風やカルパッチョ

・ローストビーフ丼

特にサラダやサンドイッチは、野菜やソースと組み合わせることで、手軽に食べきることができます。丼ものにするとボリュームもでて満足感が高まります。

再加熱後でも美味しいローストビーフの食べ方

再加熱したローストビーフも、工夫次第で美味しく食べられます。おすすめの食べ方は以下の通りです。

・薄切りにして温野菜と一緒に盛り付ける

・グレイビーソースや和風だれをかけて味わう

・ローストビーフ寿司や巻き寿司の具材にする

温め直しでやや固くなった場合も、タレやソースでしっとり感を補い、別の料理として楽しむのがコツです。

よくある質問と失敗しないためのQ&A

ローストビーフにまつわる疑問や、よくある失敗について簡単なQ&A形式で解説します。判断に迷ったときの参考してください。

ローストビーフの赤い汁は血なのか疑問を解決

Q:切ったときに出る赤い汁は血ですか?

A:赤い汁は「ミオグロビン」というたんぱく質が溶け出したもので、血液ではありません。サラサラして透明感がある場合は問題ありません。

冷えたローストビーフはそのまま食べても安全か

Q:冷蔵庫から出したローストビーフをそのまま食べても大丈夫ですか?

A:しっかり加熱されて保存されていれば、そのまま食べても安全です。ただし、保存期間が長い場合や臭い・色に違和感がある場合は、食べる前に状態を確認してください。

再加熱した後は何日以内に食べきるべきか

Q:再加熱したローストビーフは、何日で食べきればいいですか?

A:再加熱後は2日以内を目安に食べきることをおすすめします。保存する際は、しっかり密閉して冷蔵庫で管理してください。

生焼けか判断に迷ったときの対処法

Q:生焼けかどうか判断に迷った場合はどうしたらいいですか?

A:見た目や肉汁、温度チェックで判断できない場合は、念のため再加熱をしてから食べるのが安心です。体調や年齢によってもリスクが異なるため、不安な場合は十分に火を通してください。

まとめ:ローストビーフの生焼けや再加熱の悩みを解決して安心して楽しもう

ローストビーフの生焼けや加熱状態が気になるときは、見た目のサインや温度チェック、再加熱の工夫を活用することで、安心して美味しく楽しめます。安全面を守りつつ、アレンジや保存方法も工夫して、家庭でのローストビーフをより豊かで安全な食卓にしましょう。