忙しい日々のなかで、食事のバランスや調味料の選び方に悩む方は多いのではないでしょうか。特に日本の食卓で欠かせない存在の「しょうゆ」は、栄養や健康面など気になるポイントがたくさんあります。

本記事では、しょうゆの食品群での分類や栄養素、健康への影響、さらには選び方や上手な使い方まで、分かりやすく解説します。毎日の食事で無理なくしょうゆを活用したい方へ、役立つ情報をお届けします。

しょうゆは食品群でどう分類されるのか知っておこう

しょうゆは日常的に使う調味料ですが、食品群の中ではどのように位置づけられているのでしょうか。健康的な食事を考える際、しょうゆの分類を知ることは意外と大切です。

6つの食品群でのしょうゆの位置づけ

6つの食品群とは、野菜、果物、穀類、魚介・肉・卵、乳製品、油脂の6つで、栄養バランスを考える指標としてよく使われています。しょうゆはこの中で「調味料」として扱われ、主な食品グループには含まれません。ただし、しょうゆには大豆や小麦が原料として使われているため、原材料だけを見ると「植物性食品」に近い性質も持っています。

しかし実際には、しょうゆは食品群のエネルギー源やたんぱく質源として役立つほどの量を摂ることがないため、主材料の分類には入れず「その他」として扱うのが一般的です。多くの栄養指導や食事バランスガイドでも、調味料は食品群の外側に記載されています。食生活を考える際は、しょうゆは調味料として少量使うものと位置づけるのが適切です。

4つの食品群でのしょうゆの分類と理由

4つの食品群は、①肉・魚・卵・大豆、②野菜・海藻、③牛乳・乳製品、④穀類・いも・砂糖という分類方法です。この中でも、しょうゆは「調味料」として独立した扱いになり、どの群にも含められません。

しょうゆの主原料は大豆ですが、発酵・加工によってたんぱく質や脂質などの栄養素が大きく変化しています。さらに、実際の食事で使う量は非常に少ないため、栄養摂取の面で主要なグループに入れると誤解を招きやすいのです。このため、4つの食品群でも「その他の食品」としてまとめられ、摂取量に注意しながら使うことが推奨されます。

3色食品群ではしょうゆはどこに入るのか

3色食品群とは、赤(主にたんぱく質や血や肉を作る食品)、黄(主にエネルギー源や体温維持に役立つ食品)、緑(主に体の調子を整えるビタミン・ミネラル源の食品)という分け方です。しょうゆはこのどれにも明確には入りません。

理由は、しょうゆが持つエネルギーや栄養素の量が非常に少なく、主たる栄養源になりにくいからです。多くの栄養指導で、しょうゆは「色分け対象外」とされています。一方で、しょうゆを使いすぎると塩分摂取量が増えるため、3色食品群でバランスを考えながらも、調味料の量にも目を向けることが大切です。

五大栄養素から見たしょうゆの特徴

五大栄養素とは、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルを指します。しょうゆは主に大豆から作られるため、たんぱく質やミネラルが含まれていますが、発酵や希釈により栄養濃度は高くありません。

特に注目されるのは塩分(ナトリウム)や一部のミネラルですが、ビタミンや脂質、炭水化物の含有量はごくわずかです。しょうゆは「味つけ」の役割が大きく、毎日の食事でエネルギーや栄養素を補うものではありません。適量を守ることで、食事全体の塩分や風味のバランスを保てます。

毎日の食卓に欠かせないおすすめのしょうゆ5選

近年では、大豆由来の機能性成分や発酵プロセスによる健康効果を活かした商品も増えており、用途や健康管理に合わせて選ぶのがポイントです。

キッコーマン いつでも新鮮 特選 丸大豆しょうゆ

大豆を丸ごと使った「丸大豆しょうゆ」の代表格で、まろやかなコクと柔らかな香りが特徴です。

二重構造の「いつでも新鮮ボトル」により、開栓後もしょうゆの酸化を防ぎ、健康効果が期待されるポリフェノールなどの成分や風味を長期間キープできます。

| メーカーリンク | キッコーマン 公式サイト |

|---|---|

| 内容量 | 450ml |

| 原材料 | 大豆(アメリカ、カナダ)、小麦、食塩 |

| 特徴 | 丸大豆ならではのコク。酸化を防ぐ密封ボトル採用。 |

ヤマサ 減塩しょうゆ

健康診断などで塩分を控えたい方に最適な、通常のしょうゆに比べて塩分を約半分にカットした商品です。

減塩でありながら、しょうゆ本来の風味を損なわない独自の製法で作られており、第6群としての役割を保ちつつ高血圧予防などの健康管理に寄与します。

| メーカーリンク | ヤマサ醤油 公式サイト |

|---|---|

| 内容量 | 600ml |

| 塩分カット率 | 約50%カット |

| 特徴 | しっかりした味わい。塩分を制限したい方に最適。 |

フンドーキン 無添加 丸大豆生しょうゆ

火入れ(加熱処理)を行っていない「生(なま)しょうゆ」で、酵素が活きたフレッシュな味わいが魅力です。

保存料や甘味料を使用しない無添加処方により、大豆のタンパク質が分解されてできたアミノ酸の旨味をダイレクトに感じることができ、素材の味を引き立てます。

| メーカーリンク | フンドーキン 公式サイト |

|---|---|

| 内容量 | 750ml |

| タイプ | 生(なま)しょうゆ・無添加 |

| 特徴 | まろやかで甘みがある。鮮度を保つ密封ボトル。 |

キッコーマン いつでも新鮮 いつでも新鮮 血圧マネジメント しょうゆ

血圧が高めの方に向けて開発された、機能性表示食品のしょうゆです。

血圧を下げる効果が報告されている「GABA(ギャバ)」を配合しており、普段のしょうゆをこれに置き換えるだけで、食事の楽しみを損なわずに健康維持をサポートできます。

| メーカーリンク | キッコーマン 公式サイト |

|---|---|

| 内容量 | 200ml |

| 分類 | 機能性表示食品(GABA配合) |

| 特徴 | 血圧が気になる方に。通常のしょうゆと同様に使える。 |

丸島醤油 有機純正醤油(濃口)

有機栽培の大豆と小麦を原料とし、古くからの伝統製法でじっくりと熟成させたオーガニックしょうゆです。

長期熟成によって生成されるメラノイジンには抗酸化作用があると言われており、食の安全と高い栄養価を求める健康志向の方に強く支持されています。

| メーカーリンク | 丸島醤油 公式サイト |

|---|---|

| 内容量 | 550ml |

| 認証 | 有機JAS認定 |

| 特徴 | 杉桶での長期熟成。深い旨味と芳醇な香りが特徴。 |

しょうゆの主な栄養素と健康への影響

しょうゆは味だけでなく、含まれる栄養素や健康への影響も気になるところです。塩分やアミノ酸など、日々の摂取量に注意しながら上手に取り入れたいですね。

しょうゆに含まれるミネラルやアミノ酸

しょうゆにはナトリウム、カリウム、マグネシウムなどのミネラルが含まれています。特にナトリウムは塩分の主成分であり、過剰摂取は高血圧の原因となるため注意が必要です。

一方で、しょうゆは発酵食品であるため、うま味成分であるアミノ酸(グルタミン酸など)も豊富です。アミノ酸はたんぱく質のもととなり、体の機能維持に役立ちます。また、しょうゆ特有の香りや味わいは、これらミネラルやアミノ酸のバランスによって生み出されています。日々の食事に適度に加えることで、味に深みを出しつつ健康的な献立づくりができます。

しょうゆの塩分が体に与える影響

しょうゆの塩分は、1食あたりの摂取量が多くなると、体に負担をかけることがあります。日本人の食事は塩分摂取量が高い傾向にあるため、しょうゆの使い方に注意が必要です。

塩分の過剰摂取は高血圧や動脈硬化のリスクを高める要因となります。特に、料理の味つけをしょうゆに頼りすぎると、知らず知らずのうちに塩分量が増えてしまうことも少なくありません。塩分調整ができる減塩しょうゆの活用や、他の調味料とのバランスを工夫することで、健康的な食生活につなげることができます。

しょうゆのカロリーや糖質の量

しょうゆはカロリーが低く、糖質も少ないため、エネルギー摂取量の心配はほとんどありません。一般的な濃口しょうゆでは、大さじ1杯(約18ml)あたりのカロリーは約13kcal、糖質は1.5g程度です。

そのため、ダイエット中や糖質制限をしている方でも比較的安心して使うことができます。ただし、味を濃くするために多量に使うと、結果的に塩分摂取量が増えるので注意が必要です。エネルギーや糖質よりも、塩分のコントロールを意識しながら使うことが大切です。

しょうゆの発酵がもたらす健康メリット

しょうゆは発酵食品であり、製造過程で微生物の働きによってうま味や香りが生まれます。発酵の過程で生じるペプチドやアミノ酸は、消化吸収を助けたり、健康維持に役立つ成分とされています。

また、発酵食品には腸内環境を整える作用があるといわれています。しょうゆ自体に生きた菌はほとんど残りませんが、発酵由来の成分が体調管理や免疫力向上に役立つ可能性が注目されています。毎日の献立に取り入れることで、食事の満足感や多様なうま味も楽しめます。

しょうゆの原材料と作り方の基礎知識

しょうゆの奥深い味わいは、原材料や製造工程によって大きく異なります。どのような原材料が使われ、どんな方法で作られているのかを知ることで、しょうゆ選びがより楽しくなります。

大豆と小麦と塩が持つ役割

しょうゆの基本原材料は、大豆・小麦・塩の3つです。それぞれに重要な役割があります。

- 大豆:たんぱく質が豊富で、発酵することでアミノ酸やうま味成分になります。

- 小麦:糖質源となり、発酵の際の微生物のエネルギー源になります。また、しょうゆの芳醇な香りや甘みを生み出します。

- 塩:発酵をコントロールし、保存性を高めます。味の決め手にもなっています。

これらが絶妙なバランスで組み合わされることで、しょうゆ特有のコクや風味が生まれるのです。

しょうゆの発酵工程と酵母の働き

しょうゆ作りは「麹(こうじ)」を作ることから始まります。大豆と小麦に麹菌を加えて麹を作った後、塩水を加え「もろみ」を仕込みます。このもろみを発酵・熟成させることで、豊かな香りや深い色、うま味が生まれます。

発酵の過程では、麹菌や乳酸菌、酵母など複数の微生物が働きます。酵母はアルコールや有機酸、香気成分を生み出し、しょうゆの風味を豊かにします。発酵期間や工程管理によって、完成するしょうゆの味や香りが変わってきます。

原材料の産地による味や風味の違い

しょうゆの味や香りは、使用する大豆や小麦、塩の産地によって変わります。国産大豆はまろやかで優しい風味になりやすく、外国産大豆はコクが強い傾向があります。

塩や水のミネラル分も、しょうゆの味に微妙な違いをもたらします。産地ごとに「地しょうゆ」と呼ばれる、地域色豊かな味が楽しめます。自分の好みにあった産地や銘柄を見つけてみるのも、しょうゆ選びの楽しみのひとつです。

しょうゆの種類とそれぞれの特徴

しょうゆにはいくつかの種類があります。主な種類と特徴を表にまとめました。

| 種類 | 色・味の特徴 | 主な用途例 |

|---|---|---|

| 濃口しょうゆ | うま味・塩味のバランス | 煮物、炒め物など |

| 薄口しょうゆ | 塩分やや多め、色薄い | うどん、吸い物など |

| たまりしょうゆ | とろみ・色濃い | 刺身、照り焼きなど |

ほかにも、さしみしょうゆや白しょうゆなど、地域や用途に応じてさまざまな種類が販売されています。料理に合わせて選ぶことで、味の幅が広がります。

しょうゆを使った食事のバランスと工夫

しょうゆを上手に使うと、毎日の食事がより美味しく、バランスの良いものになります。使い方や組み合わせのコツを知って、食卓を充実させましょう。

毎日の献立にしょうゆを取り入れるコツ

しょうゆは日本の食卓に欠かせない調味料ですが、使いすぎると塩分が気になります。少量でも風味やうま味を引き出す方法を意識してみましょう。

- 最後に少量加えることで香りを立たせる

- だしや他の調味料と組み合わせて減塩効果を狙う

- つけ・かけではなく「まぶす」「煮含める」など調理法を工夫

このようなコツを実践することで、しょうゆの良さを活かしつつ健康的な献立づくりが可能です。

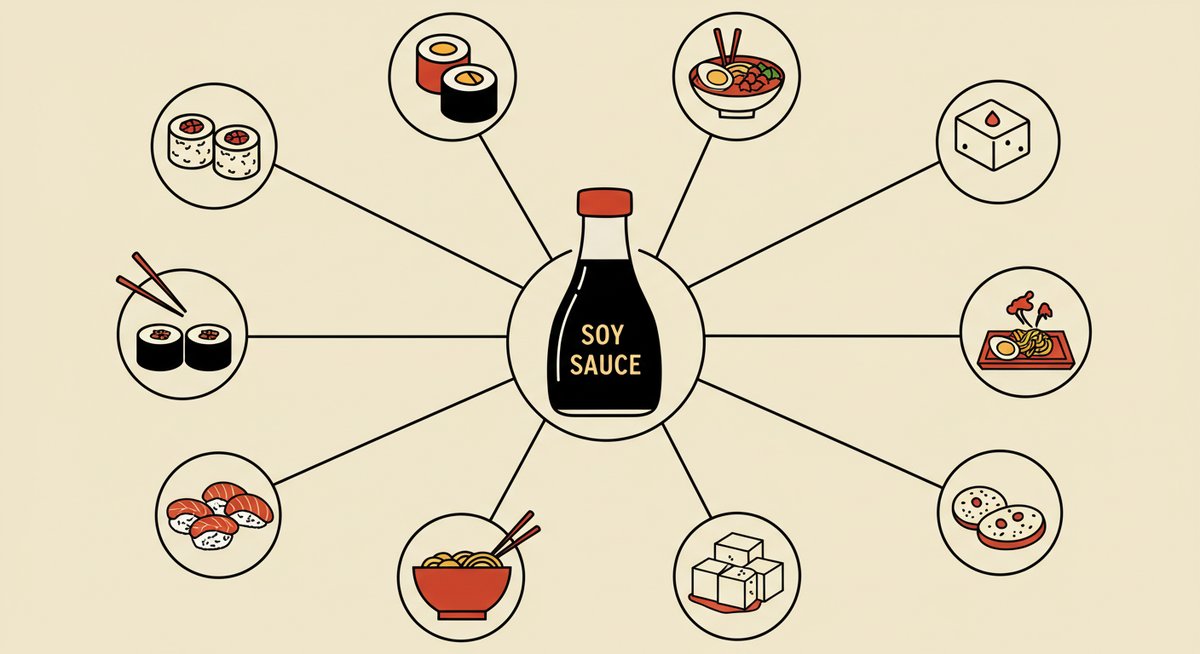

しょうゆと相性の良い食品群の組み合わせ

しょうゆは多くの食品と相性が良く、特にたんぱく質源や野菜と組み合わせると、うま味や栄養価が高まります。

- 肉・魚・大豆製品(焼き魚、豆腐の冷ややっこなど)

- 緑黄色野菜(小松菜のおひたし、ナスの煮びたしなど)

- 穀類(炊き込みご飯、チャーハンなど)

このように、さまざまな食品群と組み合わせることで、しょうゆの可能性が広がります。バランスの良い食事を意識するときにも役立ちます。

減塩タイプやだし入りしょうゆの活用法

塩分を気にする方には、減塩しょうゆやだし入りしょうゆの活用がおすすめです。減塩しょうゆは塩分を控えつつ、うま味をしっかり感じられるのが特徴です。だし入りしょうゆは、昆布やかつお節のだしが加わっており、そのままつけたりかけたりするだけで美味しく仕上がります。

これらをうまく活用することで、塩分摂取量を抑えながら食事の満足感を維持できます。料理によって使い分けると、家庭の健康管理がしやすくなります。

しょうゆを使ったおすすめレシピ例

しょうゆは和食だけでなく、さまざまな料理に応用できます。おすすめのレシピをいくつかご紹介します。

- しょうゆ鶏の照り焼き

- だししょうゆの冷ややっこ

- しょうゆベースの和風ドレッシング

- 野菜のしょうゆ炒め

どれも材料がシンプルで、普段の食卓に取り入れやすいレシピです。しょうゆの風味を活かしたメニューで、飽きのこない献立を楽しみましょう。

しょうゆの日本文化と食生活における役割

しょうゆは日本の食文化と深く結びついてきました。その歴史や地域性、世界での広がりについて知ると、しょうゆの魅力がより感じられます。

日本料理におけるしょうゆの重要性

しょうゆは江戸時代から日本料理の中心的な調味料として使われてきました。煮物や焼き物、汁物など、あらゆる和食に欠かせない存在です。

しょうゆは素材の味を引き立て、料理に深みや統一感を与えます。また、しょうゆが生み出す「うま味」は、和食の基本となる味と言えるでしょう。日本料理の味付けの中核を担う調味料として、これからも重要な役割を果たし続けていきます。

地域ごとのしょうゆの種類と特徴

日本各地には、その土地ならではのしょうゆ文化があります。代表的な地域別しょうゆの特徴は、以下の通りです。

| 地域 | 主な特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 関東 | 濃口しょうゆが主流 | 千葉の濃口 |

| 関西 | 薄口しょうゆが多い | 京都の薄口 |

| 中部・東海 | たまりしょうゆが有名 | 愛知のたまり |

その土地の料理や食材に合わせたしょうゆが選ばれており、地域文化が醸し出されています。

しょうゆの保存方法と劣化を防ぐポイント

しょうゆは開封後、徐々に風味や色が落ちていきます。おいしさを長持ちさせるためには、以下のポイントを意識しましょう。

- 直射日光や高温を避け、冷暗所で保存

- 開封後は冷蔵庫に入れるのがベスト

- 使うたびにしっかりキャップを閉める

また、大きいボトルよりも使い切りサイズを選ぶと、最後まで新鮮な風味が味わえます。

世界各地で使われるしょうゆ系調味料

しょうゆは東アジアを中心に、世界各地でアレンジされています。中国では「醤油(ジャンユ)」、韓国では「カンジャン」などと呼ばれ、料理の風味付けに使われています。

また、近年は欧米でも「Soy Sauce」として広まり、和食以外の料理にも利用されています。各国で独自に発展したしょうゆ系調味料には、その土地の食文化が反映されています。

まとめ:しょうゆの食品群分類と毎日の食事での上手な活用法

しょうゆは食品群としては「調味料」扱いですが、発酵食品としての栄養や味わい、文化的な役割も大きい存在です。健康的な食事を考える際は、しょうゆの適量を守りつつ、減塩タイプや地域の特色あるしょうゆを活用するのもおすすめです。バランスの良い食生活と多彩なメニューで、しょうゆの魅力を毎日の食卓に取り入れていきましょう。