カレーのテイクアウトや作り置きを楽しむ方が増えていますが、温め直しの際に「おいしさが損なわれてしまう」「食中毒が心配」といった悩みを抱えていませんか。せっかくのカレーも、加熱方法や保存のコツを知らなければ満足できない仕上がりになったり、安全面で不安に感じたりすることがあります。この記事では、カレーを美味しく安全に温め直すための基本から保存方法、トラブル対策まで、実践しやすいポイントを解説します。

カレーを美味しく温め直す基本の方法

カレーを再加熱する際、加熱ムラや焦げつき、風味の変化が気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、カレーを美味しく温め直すための基本的な方法を紹介します。

鍋でじっくり温め直すポイント

鍋でカレーを温め直す場合、焦げつきを防ぎながら全体を均一に加熱することが大切です。まず、鍋にカレーを移し、中火よりやや弱めの火加減に設定します。このとき、ヘラや木べらで底からしっかり混ぜることがポイントです。火が強すぎると底が焦げやすく、風味が損なわれてしまうので注意しましょう。

加熱中は2〜3分に一度、やさしく底から混ぜることを心がけてください。とくに具材が多い場合は、ジャガイモや肉が底に沈みやすいため、むらなく混ぜることで味のバランスも保ちやすくなります。また、仕上げに火を止めて数分蒸らすことで、全体がなじみやすくなり、より美味しく仕上がります。カレーが冷蔵保存されていた場合は、十分に加熱してから食べるようにしましょう。

電子レンジで手軽に温めるコツ

電子レンジは短時間で手軽にカレーを温められるため、忙しいときに便利です。しかし、加熱ムラや吹きこぼれが生じやすいので、いくつかのポイントを押さえましょう。まず、耐熱容器にカレーを移し、ふんわりとラップをかけます。ラップには数か所、小さな穴をあけて蒸気を逃がしてください。

加熱は600Wで1人分なら約2分、2人分なら3〜4分を目安にします。途中で一度取り出し、全体をよくかき混ぜると熱が均一に伝わります。また、加熱後は1分ほどそのまま置いておくと余熱でなじみやすくなります。加熱不足を感じた場合は、10〜20秒ずつ追加で温めて様子を見てください。

湯せんでなめらかに再加熱する方法

湯せんは、なめらかでムラのない仕上がりを求める方におすすめの方法です。カレーを耐熱性のビニール袋や袋入りレトルトパウチに移し、沸騰したお湯に袋ごと入れて温めます。袋の口はしっかり閉じ、袋が直接鍋肌に触れないよう注意しましょう。

加熱時間は、1〜2人分で約5〜10分が目安です。湯せん中は袋を時々動かすと、熱が全体に行き渡ります。特に冷凍カレーの場合は、事前に冷蔵庫で解凍してから湯せんすると、よりなめらかに仕上がります。また、湯せん後は袋が熱くなるため、トングなどを使って安全に取り出してください。

ラップや容器の選び方で加熱ムラを防ぐ

カレーの温め直しにはラップや容器選びも大切なポイントとなります。電子レンジの場合、耐熱性の深めの容器を使うことで吹きこぼれを防ぐことができます。また、ラップはカレーの表面に密着させず、ふんわりと被せることで蒸気が適度に抜け、加熱ムラが起こりにくくなります。

以下の表に、用途別の容器とラップの選び方をまとめました。

| 加熱方法 | おすすめ容器 | ラップの使い方 |

|---|---|---|

| 鍋 | 金属・ホーロー鍋 | 使用しない |

| 電子レンジ | 耐熱ガラス・陶器 | ふんわりかける |

| 湯せん | 耐熱ビニール袋 | しっかり密閉 |

容器やラップを適切に使い分けることで、吹きこぼれや加熱ムラを防ぎ、より美味しいカレーに仕上がります。

温め直し時の水分調整と味を守るコツ

温め直したカレーが「水分が飛びすぎてパサつく」「味が薄くなる」と感じることはありませんか。ここでは、水分や風味を上手に調整して、作りたてのような美味しさを保つコツを紹介します。

水を加えるときの適切な量とタイミング

温め直しの際にカレーが固くなっていたり、パサつきが気になる場合は、水分を少し加えることでなめらかな状態に戻すことができます。しかし、多すぎると味が薄まるため、加える量とタイミングが重要です。

目安としては、1人分のカレーに対して大さじ1〜2杯の水を加え、様子を見ながら調整しましょう。温め始める前に加えることで、加熱中に水分が全体に行き渡りやすくなります。もし途中でさらにパサつきが気になった場合は、少量ずつ追加してください。

牛乳や日本酒でまろやかさをプラスする方法

水だけでなく、牛乳や生クリーム、日本酒を加えることで、カレーがよりまろやかでコクのある味わいに仕上がります。特に牛乳や生クリームは、辛さを和らげて家族みんなで食べやすくする効果も期待できます。

加える量は1人分に対して大さじ1〜2杯が目安です。日本酒を使う場合は、アルコール分を飛ばすために、加熱の初めに加えてください。牛乳や生クリームは加熱の終盤に加えることで、風味やコクが引き立ちます。お好みに応じて複数を組み合わせても良いでしょう。

水分が飛びすぎたカレーのリカバリー術

温め直しすぎて水分が減ってしまうと、カレーが焦げつきやすくなります。そんな時は、以下の方法でリカバリーできます。

- 水や牛乳など好みの液体を少しずつ加え、とろみを調整する

- 加熱後にオリーブオイルやバターを少量加えてコクを補う

- 具材が固くなっている場合は、加えた水分と一緒に弱火で少し煮る

特に水分を加えるときは、一度に入れすぎず、様子を見ながら調整しましょう。味が薄くなったときは、後述のスパイスや調味料で風味を戻すと良いです。

味が薄くなった時のスパイスや調味料の活用

温め直しや水分追加で味が薄くなった場合は、スパイスや調味料で風味を整えましょう。おすすめは以下の通りです。

- カレー粉やガラムマサラ:香りや辛みをプラス

- ウスターソース:コクと酸味を追加

- 醤油:味に深みを加える

- ケチャップ:甘みと酸味を調整

小さじ1/2ずつなど、少量ずつ加えて、味をみながら調整することが大切です。全体をよく混ぜ、再度軽く加熱すると調味料の風味がなじみやすくなります。

温め直し時に気をつけたい食中毒予防

カレーは保存や再加熱の方法によっては食中毒のリスクも高まります。安全に楽しむための注意点やポイントを整理してお伝えします。

ウェルシュ菌など食中毒菌への注意点

カレーを大量に作った場合や長時間常温に置いた場合、ウェルシュ菌という食中毒菌が増殖しやすくなります。ウェルシュ菌は熱に強く、一般的な加熱では完全に死滅しにくいのが特徴です。

とくに、鍋ごと冷ますと中心部がなかなか冷えず、菌が繁殖しやすくなります。作り置きやテイクアウトの場合は、なるべく早く小分けして冷ましてから保存しましょう。食中毒を防ぐためにも、温度管理には十分に注意が必要です。

再加熱時の温度管理と沸騰の重要性

カレーの再加熱では、しっかり沸騰させることが安全のために重要です。沸騰状態を1分以上保つと、多くの食中毒菌が減少します。ただし、ウェルシュ菌の芽胞は熱に強いため、加熱と冷却を繰り返すことは避けましょう。

電子レンジの場合も、中心まで十分に熱が通っているかを確認してください。加熱後に全体をかき混ぜ、熱さを均一にすると安心です。特に大人数分をまとめて温める場合は、分けて加熱するなどの工夫をしましょう。

常温保存や長時間放置のリスク

カレーを常温で長時間放置すると、食中毒菌が急速に増殖するリスクがあります。とくに夏場は、2時間以上常温に置くことは避けてください。作り置きやテイクアウト後は、できるだけ早く冷蔵庫や冷凍庫に移しましょう。

また、食べ残しが出た場合も放置せず、すぐに保存することが大切です。長時間室温に置いたカレーは、見た目や匂いに変化がなくても安全ではない場合があるので、注意しましょう。

夏場や冬場の保存と加熱のポイント

夏場は気温が高く菌が繁殖しやすいため、作ったカレーはできるだけ早く冷まして冷蔵庫に入れましょう。保冷剤や氷水を使って鍋ごと冷ます方法も有効です。一方、冬場も油断せず、暖房の効いた部屋では常温保存せず冷蔵保存を徹底してください。

加熱時は、どの季節でも沸騰させることを心がけましょう。冷たい部分が残ると、食中毒のリスクが高まります。特に家族全員が安心して食べられるよう、温度管理には十分配慮しましょう。

カレー保存と再加熱のベストプラクティス

おいしさと安全を両立させるための、カレーの保存や再加熱のポイントをまとめます。毎回の食事を安心して楽しむために、ぜひ参考にしてください。

冷蔵保存時の注意点と保存期間

カレーを冷蔵保存する場合は、必ず清潔な保存容器に分けて入れ、粗熱をとってから冷蔵庫へ移してください。保存期間の目安は2〜3日程度です。それ以上保存する場合は冷凍がおすすめです。

また、保存前にスプーンやおたまを鍋ごとに何度も入れないように気をつけると、雑菌の混入を減らせます。保存期間を過ぎたカレーは、見た目や匂いに異変がなくても食べないようにしましょう。

冷凍カレーの解凍と温め直しのコツ

冷凍カレーは、できれば1食分ずつ小分けして保存してください。解凍するときは、冷蔵庫で自然解凍するか、電子レンジの解凍モードを使う方法があります。急いでいる場合は凍ったまま鍋や電子レンジで加熱することも可能です。

冷凍カレーは、水分が飛びやすいため、解凍・加熱後に少量の水や牛乳でなめらかさを調整しましょう。また、再加熱はしっかり沸騰するまで行い、全体をよく混ぜて均一に温めることが大切です。

具材ごとの保存と温めの工夫

カレーの具材によっては、保存や温め直し時に食感が変化しやすいものもあります。たとえばジャガイモは冷凍すると食感が変わりやすいので、冷凍前に取り除いておくのもひとつの方法です。肉類やにんじんは冷凍でも比較的風味を保ちやすいです。

また、温め直し時に崩れやすい具材は、最後に加えるなどして調整しましょう。具材ごとの特徴を踏まえて保存・加熱すると、より満足度の高いカレーを楽しめます。

傷んだカレーの見分け方と処分方法

カレーが傷んでしまうと、食中毒のリスクが高まります。下記のようなサインがある場合は、食べずに処分してください。

- 酸っぱい、刺激臭がする

- 表面に泡や糸を引くような粘りがある

- カビが発生している

- 味に違和感がある

また、一度でも口をつけたスプーンで直接鍋からすくうと、雑菌が入りやすくなります。異常がなくても、保存期間を過ぎた場合は念のため処分することをおすすめします。

カレー温め直しで失敗しないためのQ&A

ここでは、カレーの温め直しに関するよくある疑問とその解決法をQ&A形式でご紹介します。

鍋底が焦げつかないようにするには

鍋でカレーを温める際、焦げつきを防ぐには火加減と混ぜ方がポイントです。中火よりやや弱めの火力を保ち、底からヘラでこまめに混ぜましょう。特に温め始めと沸騰直前は焦げやすいので、注意が必要です。

また、鍋底が薄い鍋を使う場合は焦げつきやすいため、できるだけ厚手の鍋を利用するのも有効です。あらかじめ少量の水を加えることで、焦げつきのリスクを下げることもできます。

レトルトカレーの再加熱は何回まで可能か

レトルトカレーは、基本的に1回で食べ切るのが理想です。何度も再加熱と冷却を繰り返すと、味や風味が損なわれるだけでなく、菌の繁殖リスクも高まります。

どうしても食べきれない場合は、再加熱後すぐに清潔な容器に移し、冷蔵保存して翌日中には食べきるようにしてください。1度温めたものを再度戻して保存するのは控えましょう。

ご飯と一緒に温める際の注意点

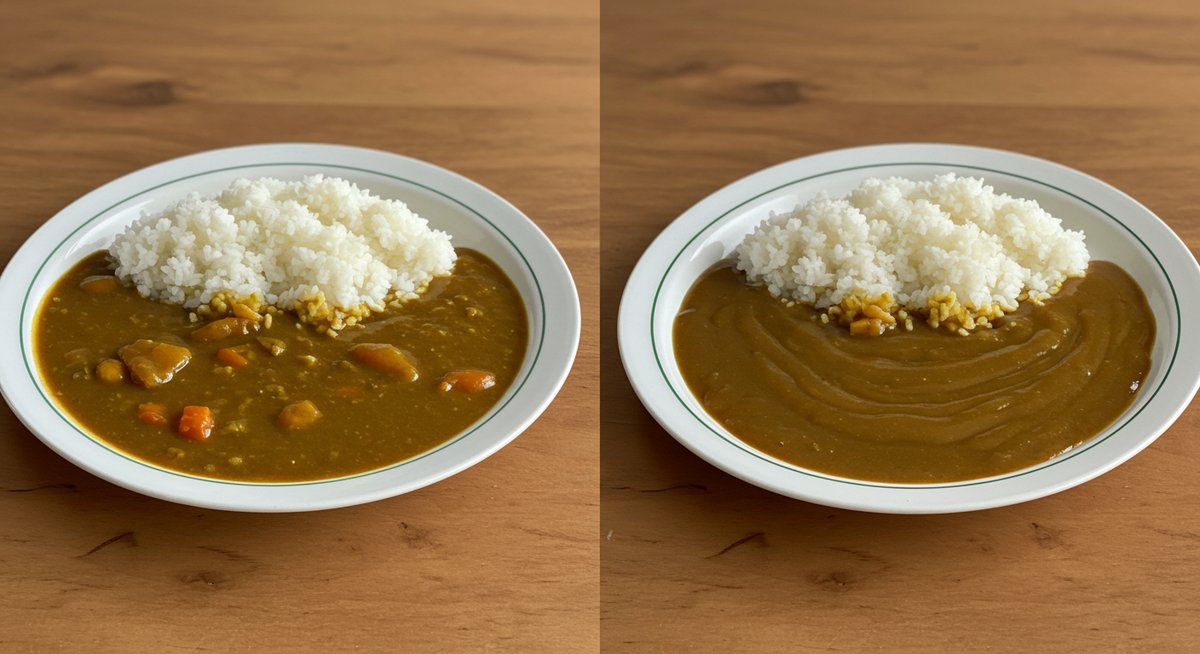

ご飯とカレーを一緒に電子レンジで温める場合、加熱ムラに注意しましょう。ご飯の中央を少しくぼませてカレーをのせ、ふんわりラップをかけて温めると、両方が均等に温まりやすくなります。

加熱後は全体をよく混ぜてから食べると、熱がムラになりにくく安心です。また、ご飯が多い時は先にご飯のみ温め、その後カレーをかけて再度加熱する方法もおすすめです。

2日目のカレーをより美味しくする裏ワザ

2日目のカレーは旨みが増すと言われますが、さらに美味しくするには少しの工夫が効果的です。たとえば、温め直しの際にバターや生クリームを加えることでコクが深まります。

また、仕上げにガラムマサラやカレー粉を軽く振り入れると、香りが引き立ちます。余裕があれば、目玉焼きやチーズをトッピングするのもおすすめです。ちょっとしたアレンジで、2日目ならではのカレーを存分に楽しめます。

まとめ:カレーの温め直しを失敗しないコツと安心して楽しむ方法

カレーの温め直しや保存には、いくつかの大切なポイントがあります。加熱方法や水分・味の調整、食中毒予防を意識することで、作りたて同様の美味しさと安全性を保つことができます。

保存や再加熱の際は、必ず温度管理や適切な容器選びを徹底し、見た目や匂いに異変がある場合は無理せず処分しましょう。基本を押さえつつ、ちょっとしたアレンジや工夫を楽しむことで、毎回のカレーがより満足度の高いものになります。今後も安心して、美味しいカレーを楽しんでください。