たけのこのアク抜きは少しの手順違いでえぐみが残りやすく、戸惑うことがあります。まずは落ち着いて、見た目・臭い・味で判断し、再処理が可能かどうかを確認しましょう。

たけのこをアク抜きで失敗したときのまず見るべきポイント

たけのこのアク抜きに失敗したと感じたら、まずは状態を冷静に確認することが大切です。見た目・臭い・味の三点を順にチェックしましょう。

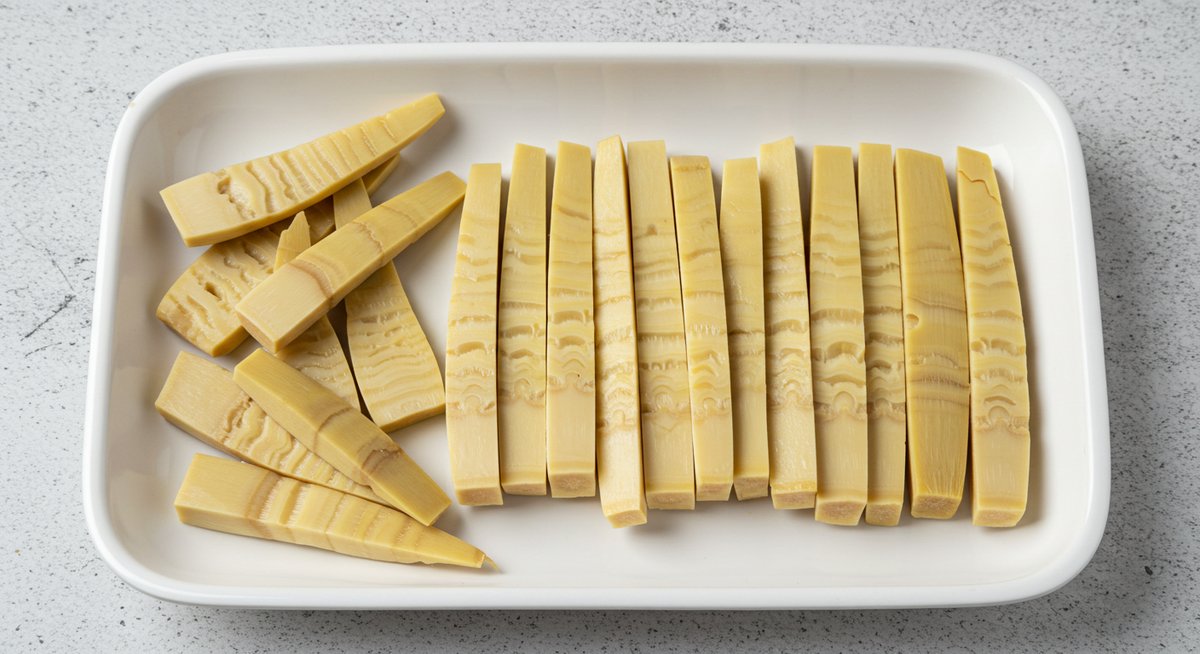

見た目でわかる失敗のサイン

見た目では、表皮や切り口の色・ぬめりの有無が分かりやすい指標です。色が濃くなっていたり、黒ずみが出ている場合は劣化や酸化が進んでいる可能性があります。切り口が茶色や灰色がかっていると、鮮度が落ちているサインです。

また、表面に白い粉のようなもの(デンプン由来の白い粉)やぬめりが見える場合は、茹で時間の不足や洗浄不足でアクが残っていることがあります。ぬめりが強ければ一度流水でよく洗い、皮の間にたまった汚れを取り除いてください。

さらに、明らかなカビや変色がある場合は安全性を優先して廃棄してください。見た目だけで不安な場合は次に臭いと味をチェックして総合判断しましょう。

臭いで判断する方法

臭いはアク残りや傷みを判断する重要な要素です。生のたけのこ本来の香りより酸っぱい、発酵したようなにおい、もしくは生臭さが強い場合は処理が不十分か劣化が進んでいます。特にツンとした刺激臭や腐敗臭があるときは食べない方が安全です。

穏やかな土の香りややさしい香ばしさが感じられるなら問題ないことが多いです。においが気になるときは、薄く切って水にしばらくさらし、再度嗅いでみると変化が分かりやすくなります。

においで判断が難しい場合は、次に味見で最終確認をしてください。臭いだけで廃棄せず、他の判断材料と合わせるのが安心です。

味見で確認すべきポイント

味見はごく少量で行ってください。苦味や強いえぐみ、舌に残る渋さがあるときはアク抜きが不十分です。ほのかな甘みや食感がしっかりしていれば問題なく使えます。

味見の際は、まず薄切りにして軽く茹でたものを少量食べてみてください。えぐみが軽ければ再処理で改善する余地がありますが、舌にざらつきやピリピリ感が残る場合は再処理を試しても完全に取れない可能性があります。

また、食後に喉に違和感がある場合は安全のために食べるのをやめ、廃棄を検討してください。味見は必ず少量で行い、違和感があれば口から出して水でうがいしてください。

いつなら再処理が可能か

再処理が可能かは劣化の程度と保存期間によります。見た目に変色がなく、臭いが腐敗臭でない場合は再アク抜きで改善できることが多いです。収穫後1〜2日以内で冷蔵保存されていたなら再処理で十分に回復する可能性があります。

逆に、表面にカビや強い変色、腐敗臭がある場合は再処理しても安全性が確保できないため廃棄が望ましいです。保存状態が不明で購入後日数が経っているときも慎重に判断してください。

再処理する際は、次の章で紹介する具体的な方法を選び、加熱と水替えをしっかり行えば多くのケースでえぐみを軽減できます。

たけのこのアク抜きに失敗する主な原因

たけのこのえぐみが残る原因は、収穫後の扱いや加熱条件、薬剤の使い方、冷ます過程にあります。各ポイントを押さえて失敗を未然に防ぎましょう。

収穫後の放置時間の影響

収穫後の放置が長いとアク成分が内部に回りやすくなり、除去が難しくなります。収穫したらできるだけ早く皮を剥いて茹でるか、冷蔵保存して鮮度を保つことが大切です。特に高温多湿の環境では傷みが早く進行します。

また、収穫直後に葉や土を落とさずそのまま放置すると、表面の雑菌繁殖や発酵が起きて風味が悪化することがあります。届いたたけのこはまず冷水で洗い、余分な汚れを取り除いてから処理を始めてください。

家庭での対策としては、収穫後すぐに茹でられない場合は冷蔵庫で保管し、できるだけ48時間以内に加熱処理するのがおすすめです。

茹で時間と温度の失敗例

茹で時間が短すぎるとアクが残り、長過ぎると食感が損なわれ風味が落ちます。弱火のままでじっくり加熱せず、途中で温度が下がるとアク抜きが不十分になることがあります。一般的には中火でしっかり沸騰させ、その後は弱めの火加減で均一に火を通すのが良いでしょう。

また、鍋の量やたけのこ量に対して水が少ないと温度が安定せずムラが生じます。大きめの鍋でたっぷりの水を使い、必要に応じて煮立て直すことを心がけてください。

時間の目安はたけのこの大きさによりますが、切り方や加熱法に応じて調整しましょう。茹でムラがあると部分的にえぐみが残るので注意が必要です。

米ぬかや重曹の使い方の誤り

米ぬかや重曹はアク抜きに有効ですが、使い方を誤ると問題が起きます。重曹を多量に入れると食感がふにゃっとなり、独特のぬめりが出ることがあります。目安量を守って使うことが重要です。

米ぬかは量が少ないと効果が出にくく、多すぎるとにおいが強く残る場合があります。米ぬかを使う場合は洗い流しを十分に行い、ぬかの残渣がないようにしてください。

加えるタイミングや煮立て方もポイントです。重曹は少量ずつ加え、過度にアルカリ性にしないように気を付けてください。

冷ます工程での注意点

茹でた後に冷ます工程を省略すると、内側に残ったアクが抜けにくくなります。熱いうちに冷水にさらす、または煮汁のまま自然に時間をかけて冷ます方法がありますが、どちらも適切に行う必要があります。

急冷でしっかり水にさらすと表面のアクは落ちやすくなりますが、切り方や厚みによって内部に残ることがあります。逆に長時間煮汁に浸けっぱなしにすると過度に風味が逃げることもあるので、時間管理が重要です。

冷ます際は清潔な容器と水を使い、水を何度か替えることで効果的にアクを取り除けます。

失敗したたけのこの効果的な再アク抜き方法

えぐみが残ったたけのこは、再度アク抜きを行うことで食べられる状態に戻ることが多いです。ここでは具体的な再処理法を紹介します。

重曹を使った再処理の手順

重曹はアルカリ性でえぐみを中和しやすく、短時間で効果が出ることがあります。方法は次の通りです。

- たけのこを薄切りにする(均一に火が通るように)。

- 鍋にたっぷりの水と薄切りにしたたけのこを入れる。

- 重曹は水1リットルあたり小さじ1/2程度を目安に少量ずつ加える。

- 中火で沸騰させ、その後弱火で10〜20分ほど煮る。

- 火を止めて粗熱が取れたら流水でよく洗い、味見をして改善具合を確認する。

注意点としては重曹を入れすぎると食感が悪くなるため、少量ずつ使うこと、煮た後はしっかり洗うことです。

米のとぎ汁でやり直す方法

米のとぎ汁は昔ながらのやさしい方法で、アクを和らげる効果があります。とぎ汁は米を一度軽く研いだ後の薄い汁を使いましょう。

- たけのこを適当な大きさに切り、とぎ汁をたっぷり入れた鍋に入れる。

- 中火でゆっくり加熱し、沸騰してから弱火で20〜30分煮る。

- 火を止めてそのまま冷ますことで、成分がじっくり抜けます。

- 冷めたら流水で軽く洗い、味見してえぐみが取れているか確認してください。

米のとぎ汁は比較的マイルドなので、風味を損ないにくいメリットがあります。

電子レンジでの短時間再処理

電子レンジは手軽に短時間で再処理できる方法です。小分けにして加熱し、味を見ながら調整します。

- たけのこを薄切りにして耐熱容器に入れる。

- 水をひたひたに注ぎ、ラップをして600Wで1〜2分加熱する。

- 一度取り出して水を替え、再度1〜2分加熱する。

- これを数回繰り返し、えぐみが薄れるか確認する。

電子レンジは熱ムラが出やすいので、途中で混ぜたり水を替えたりして均一に加熱することが大切です。

煮汁でじっくり再処理するコツ

煮汁を使ってじっくり再処理する際は、時間をかけてゆっくり成分を抜くのがコツです。だしや米のとぎ汁に漬け込む方法がおすすめです。

- 切ったたけのこをだし汁やとぎ汁に入れ、弱火でゆっくり加熱する。

- 沸騰後も弱火を保ち、30分〜1時間ほど煮る。

- 火を止めてそのまま自然に冷ますことでえぐみが外に出やすくなります。

- 冷めたら流水で洗い、必要に応じて味を整えます。

時間をかけるほど効果が出ることが多いので、焦らずじっくり処理してください。

どうしてもえぐみが残るたけのこの食べ方とアレンジ

再処理しても完全にえぐみが取れない場合は、調理法で風味をカバーする選択肢があります。味の濃い料理や相性の良い食材と合わせると使いやすくなります。

味の濃い調理でカバーする料理

味噌煮やカレー、豚汁など、出汁や調味料の強い料理に入れるとえぐみを目立たなくできます。味噌や醤油、カレー粉などの濃いめの味付けが効果的です。

炒め物にして最後に濃いめの調味を加えると、たけのこの食感を活かしつつ風味を和らげられます。油で炒めることでえぐみ成分が馴染みやすくなり、臭みが気になりにくくなります。

また、漬物や佃煮のように甘辛く煮詰める調理も向いています。砂糖やみりんを使ってコクを出すと、えぐみが気にならなくなります。

加熱調理でえぐみを目立たなくする方法

しっかり加熱することでえぐみ成分が和らぐことがあります。炒める、揚げる、煮込むなど高温で短時間に処理する方法を試してください。

特に油での調理は風味を包み込みやすく、香ばしさでカバーできます。揚げ物にして塩やスパイスを振ると、えぐみが目立ちにくくなります。

加熱の際は、たけのこを薄切りにして火を通しやすくすること、調味料を早めに加えて風味付けすることがポイントです。

相性の良い食材・調味料の組み合わせ

えぐみを和らげる組み合わせとしては、以下が有効です。

- 豚肉やベーコン:脂のコクで風味を包みます。

- 味噌・醤油・みりん:塩味と甘みでバランスを取ります。

- 唐辛子や山椒:香りでえぐみを紛らわせます。

- きのこ類:旨味を補って食感も良くなります。

これらを組み合わせると、たけのこの苦みが気になりにくくなり、料理としての完成度が上がります。

失敗たけのこを活かす保存・下処理法

使い切れない場合は、下処理後に冷凍保存すると後で調理に使いやすくなります。薄切りにして茹でてから冷水に取り、水気を切ってラップで小分けにして冷凍するのがおすすめです。

また、甘辛く煮て佃煮にすると日持ちが良く、味も安定します。塩漬けや醤油漬けにしておくと、保存中に風味がなじみ使いやすくなります。

保存時は清潔な容器を使い、冷蔵・冷凍の温度管理を適切に行ってください。

たけのこアク抜き失敗後の注意点と対策まとめ

たけのこのアク抜きに失敗したときは、まず安全性を見極め、可能なら再アク抜きを試し、それでも残る場合は調理法でカバーするのが現実的な対処法です。

ポイントのまとめ:

- 見た目・臭い・味を順に確認し、腐敗やカビがあれば廃棄する。

- 収穫後は早めに処理し、茹で時間や温度管理を適切に行う。

- 再処理には重曹、米のとぎ汁、電子レンジ、煮汁でのじっくり処理など選択肢がある。

- どうしてもえぐみが残る場合は味噌煮やカレー、炒め物など濃い味付けでカバーする。

- 使い切れない場合は下処理後に冷凍・佃煮などで保存して活用する。

これらを踏まえて対処すれば、多くの場合たけのこを無駄にせず美味しく食べられます。安全第一で状態を見極めながら試してみてください。